여름 가고/가을 오듯/해가 지고/달이 솟더니, 땀을 뿌리고/오곡을 거두듯이/햇볕 시달림을 당하고/별빛 보석을 줍더니, 아, 사랑이여/귀중한 울음을 바치고/이제는 바꿀 수 없는 노래를 찾는가.

여름 가고 가을 오듯- 박재삼

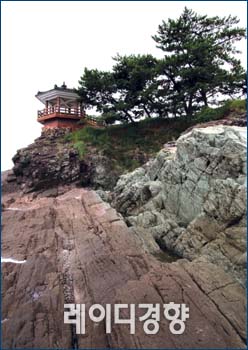

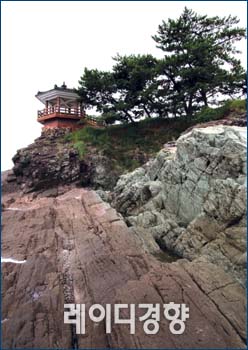

항구도시 사천은 시인 박재삼의 고향이다. 삼천포항에서 10분 거리인 노산공원에 박재삼 시인의 송덕비가 세워져 있다. 삼천포 앞바다, 와룡산, 사천 시가지, 그리고 한려수도의 크고 작은 섬들. 박재삼은 일본 동경에서 태어났지만 4세 이후 이곳 바닷가에서 살았다. 노산공원은 그가 자주 올라 시심을 기르던 곳이다.

그의 시에 등장하는 해, 달, 바다, 나무 등은 모두 이곳 풍경을 담은 것이다. 뚜렷한 직업 없이 시와 바둑 관전평 등의 원고료 수입으로 생계를 해결한 박재삼은 병고에 시달렸으며 평생 가난하게 살았다. 노산공원 내 시인 박재삼 거리를 걸으며 그런 시인의 모습을 떠올리니 절로 고개가 숙여진다.

노산공원에서는 소풍을 나온 사람들의 모습을 어렵지 않게 볼 수 있다. 하지만 어디에서도 고기 굽는 냄새를 맡을 수는 없다. 싱싱한 활어회 도시락이 대신하고 있기 때문이다.

시장의 풍경은 전국 어디서나 활기가 넘친다. 사천 수산시장 입구에 들어서자 짭조름한 바다 향이 코를 간질인다. 소주 생각이 절로 난다. 앉은 자리 바닥 돌을 숫돌 삼아 칼을 가는 ‘아지매’는 능숙한 손놀림으로 생선 대여섯 마리의 옷을 순식간에 벗겨 접시 위에 올려놓는다.

살아서 팔딱거리는 생선 구경 또한 시장에서 놓칠 수 없는 재미다. 사천 사람들이 ‘청솔뱅이’라고 부르는 비단고기를 한참 보고 있자니 옆에서 함께 구경하던 이가 한마디 한다. “꼭 새색시가 새 옷을 입고 있는 것 같네.’ 역시 시인이 태어난 고향 주민들은 다르다.

바닷가에서 삶을 이어가는 이들의 말투는 대게 소리가 크고 억양도 세다. 아마도 한 번 성이 나면 예외가 없는 바다 때문일 것이다. 거친 바다는 작은 도회지 사람들의 말소리를 곧잘 바람과 함께 삼켜버린다. 그런데 사천 사람들의 말소리는 크지도 억세지도 않다. 어쩌면 시인 박재삼의 서정적인 시어는 그들의 입에서 나왔는지도 모른다는 생각이 든다.

많이 줄 수는 있어도 예쁘게는 안 돼

수산시장 거리에는 값이 싸다 못해 ‘밥+매운탕+회+초장=1만원’이란 간판도 보인다. 꼭 1만원짜리 회집이 아니더라도 웬만한 회 한 접시에 2만원이 넘지 않는다. 도시에서는 10만원이 훌쩍 넘을 만한 양이다. 거기에 바닷가 푸성귀는 어찌 그리 빛이 고운지. 푸르다 못해 퍼렇다. 백화점의 곱게 비닐 포장된 채소보다 빛도 훨씬 곱고 싱싱해 보인다.

사천 수산시장의 역사는 20년을 자랑하지만 지금과 같은 대형 수산시장의 모습을 갖춘 것은 5~6년 전 대진고속도로가 개통되면서 부터다. 충청도와 대전 관광객들이 고속도로를 타고 사천으로 몰리면서 입소문을 타고 전국적으로 유명해졌다. 그런데도 값이 싸다. 한 상인의 말을 들어보니 5년 전과 생선 값이 같다고 한다. 오히려 값이 더 떨어진 생선도 있다고. 그래서 많이 팔아야 한다고 한다. 사천 수산시장의 역사는 20년을 자랑하지만 지금과 같은 대형 수산시장의 모습을 갖춘 것은 5~6년 전 대진고속도로가 개통되면서 부터다. 충청도와 대전 관광객들이 고속도로를 타고 사천으로 몰리면서 입소문을 타고 전국적으로 유명해졌다. 그런데도 값이 싸다. 한 상인의 말을 들어보니 5년 전과 생선 값이 같다고 한다. 오히려 값이 더 떨어진 생선도 있다고. 그래서 많이 팔아야 한다고 한다.

한참 눈요기만 한 게 미안해 ‘청솔뱅이’ 한 접시를 주문하며 “사진 찍게 예쁜 접시에 보기 좋게 담아주세요”라고 말했더니 많이는 줄 수 있어도 예쁘게는 안 된다며 그냥 먹으란다.

사천은 작은 섬들이 예쁘다. 유람선을 타고 해안을 따라 돌면 섬들의 아름다운 모습을 눈에 담을 수 있다. 또 진주 못지않은 밤 풍경도 자랑거리다. 특히 실안낙조는 2000년 한국관광공사가 선정한 전국 9대 일몰 중 하나로 지정될 만큼 아름답다. 사천의 대표적인 원시정치망 어업 형태를 띠고 있는 죽방렴과 섬, 바다가 어우러져 일몰의 환상적인 모습을 연출한다.

한 시장 상인은 “너무 아름다워서 눈이 멀어 함께 낙조를 보고 있던 연인을 찾을 수가 없다”고 자랑한다. 남해와 창선을 연결하는 창선·삼천포대교는 한려해상의 아름다운 자연경관과 어우러져 사천의 명물로 이름이 높다. 특히 푸른 바다와 야간 조명의 조화는 가던 길을 멈추게 만든다.

■글 / 김성욱 기자 ■사진 / 박원태

鶴山 ;

문득 돌이켜 보면 지나 온 세월이 그렇게 길게 느껴지지도 않는데, 결혼을 하고 사천에서 신혼의 보금자리를 꾸리던 그 시절도 벌써 37년 전이었나 보다.

사천비행장에서 근무를 하면서 바다와 해물을 좋아하는 아내를 위해 함께 틈이나면 삼천포와 진주에서 소일하던 기억이 떠오른다. |

비록, 박재삼 시인의 송덕비는 생각이 나지 않지만 삼천포 앞 바다가 훤히 내려다 보이는 노산공원은 자주 찾았으며, 지금은 아릿다운 모습이 많이 변했지만 아내를 모델로 무던히도 사진 찍기를 좋아한 터였기에 지금도 여기 저기에 남아있는 빛 바랜 당시의 흑백사진들을 접할 수가 있다.

30여 년의 세월 속에 무척 세상은 많이도 변했지만, 그 때만 해도 오늘날처럼 풍요로운 사회는 아니었어도 다들 어려운 살림을 꾸려 나왔지만 마음만은 지금보다 더 각박하지 않았던 것 같다.

오늘의 우리사회 속에는 풍요 가운데 상대적 빈곤으로 갈등하는 사람들이 의외로 많이 볼 수 있기에, 과연 사회의 발전이 인간의 삶을 모든 면에서 풍요롭게 만들지는 못한다는 지극히 평범한 진리를 깨닫게 된다.

신혼의 장을 연 사천은 늘 우리 부부에게 역사의 한 장으로 남아 있을 것이다.

사천 수산시장의 역사는 20년을 자랑하지만 지금과 같은 대형 수산시장의 모습을 갖춘 것은 5~6년 전 대진고속도로가 개통되면서 부터다. 충청도와 대전 관광객들이 고속도로를 타고 사천으로 몰리면서 입소문을 타고 전국적으로 유명해졌다. 그런데도 값이 싸다. 한 상인의 말을 들어보니 5년 전과 생선 값이 같다고 한다. 오히려 값이 더 떨어진 생선도 있다고. 그래서 많이 팔아야 한다고 한다.

사천 수산시장의 역사는 20년을 자랑하지만 지금과 같은 대형 수산시장의 모습을 갖춘 것은 5~6년 전 대진고속도로가 개통되면서 부터다. 충청도와 대전 관광객들이 고속도로를 타고 사천으로 몰리면서 입소문을 타고 전국적으로 유명해졌다. 그런데도 값이 싸다. 한 상인의 말을 들어보니 5년 전과 생선 값이 같다고 한다. 오히려 값이 더 떨어진 생선도 있다고. 그래서 많이 팔아야 한다고 한다.