|

|

한국은 아직도 학벌이 중시되는 ‘학력 사회’ ‘간판 사회’다. 취업을 위해서가 아니라도 최소한 ‘집안 망신’이라는 손가락질을 받지 않으려면 대학 ‘간판’이 필요한 게 우리의 현실이다.

영국 런던정경대(LSE)의 로널드 도어 교수는 ‘학위병(The diploma disease)’이란 제목의 저서에서 “후진국일수록, 또 관료적인 대기업이나 국가가 산업화를 주도할수록 취직, 승진, 급여 결정에 학위가 중요한 역할을 한다”고 꼬집었다.

▽“그래도 대학은 가야지요?”=최모(28·여) 씨는 지방의 한 방송사 교양 라디오 프로그램의 메인 작가. 구성작가로 입사한 지 3년 만에 실력을 인정받아 이른바 ‘새끼’ 작가도 거느리고 있다.

그러나 그는 최근 서울의 한 방송사 경력 작가 모집에 응시했다가 떨어졌다. 학교 간판이 문제였던 것. 그는 모 전문대를 졸업하고 2년간 편입 공부를 한 뒤 지방의 C대를 졸업했다.

결국 방송사 일을 그만두고 다음 학기에 대학원에 진학하기로 했다. 서울 소재 대학원에 입학해 버젓한 간판을 만들기 위해서다.

대학 간판 문제는 가끔 자녀에게도 상처를 준다.

초등학교 5학년생 딸을 둔 주부 김모(38·서울 송파구 가락동) 씨는 며칠 전 일 때문에 아직도 마음이 무겁다. 손재주가 뛰어난 김 씨는 개학에 맞춰 딸에게 얇은 가을 니트를 만들어줬다. 다음 날 이 옷을 입고 간 딸이 울상이 돼 집으로 돌아왔다.

“우리 엄마가 만들어 줬다”고 자랑하는 딸아이에게 같은 반 친구들이 “그럼 너희 엄마 의상학과 나왔지?” “무슨 대학이니?”라는 질문을 쏟아냈던 것. 김 씨는 가정형편이 어려워 상고를 졸업한 뒤 은행에 근무하다 결혼했다.

▽희망의 싹은 보인다=그래도 간판보다 실력이 우선되는 사회로 가려는 희망이 없지는 않다. 그 가능성은 투명하고 객관적으로 실력을 평가받을 수 있는 부문에서부터 싹트고 있다.

광주 동성고 3학년 한기주 군. 최고 구속이 시속 152km를 자랑하는 초(超)고교급 강속구 투수다. 올해 대통령배 고교야구대회에서 최우수선수에 선정됐다. 하지만 한 군은 대학에 가지 않기로 했다. 대신 프로구단 기아와 입단 계약을 체결했다.

허구연 MBC 야구 해설위원은 “요즘은 고교의 대어급 투수나 타자는 대학에 잘 안 간다”면서 “진짜 프로의 세계에서는 대학 간판이 필요 없고 오로지 실력으로만 통하기 때문”이라고 말했다.

프로야구처럼 간판보다 실력이 우선되는 사회 분위기가 조성되면 졸업장만을 위해 대학에 가는 비율은 훨씬 낮아질 것이라는 지적이다.

▽선진국의 경우는=독일 등 유럽에서는 진학지도뿐 아니라 철저한 진로지도를 통해 대학에 갈 학생과 가지 않아도 될 학생을 초중등학교 단계에서 걸러낸다.

실제 미국 일본 등 경제협력개발기구(OECD) 회원국들은 대학에 입학한 학생들을 ‘어떻게 기업의 수요에 맞게 길러내느냐’에 초점을 맞춰 강력한 대학개혁 드라이브를 걸고 있다.

예컨대 일본 정부는 지난해 ‘청년 취직기초능력 지원사업’ 계획을 확정했다. 이를 위해 미쓰비시 종합연구소에 의뢰해 기업을 대상으로 대학생들에게 요구하는 것이 무엇인지를 조사했다. 이를 바탕으로 일본 정부는 ‘의사소통능력’ ‘기초학력’ ‘자격취득’ 등 기업의 요구 사항을 대학이 학생에게 중점적으로 가르칠 수 있도록 유도하고 있다.

▽‘학력과잉’ 해결책은=학력과잉에 따른 시간과 돈 낭비는 더는 미룰 수 없는 당면 과제가 됐다. 그렇지만 당분간 고학력자는 많고 학력에 맞는 일자리는 적은 구조적인 ‘불일치(mismatch)’가 획기적으로 변할 가능성은 낮다.

인적자원 전문가들은 “대졸자를 줄이거나 그들이 갈 만한 일자리를 많이 만드는 방법밖에 없다”면서 “동시에 ‘가방 끈 길이’가 아니라 실력으로 평가받는 사회 분위기를 만들어 가야 한다”는 원칙론을 제시한다.

한국교육개발원 정광희(鄭廣姬) 대입교육과정연구실장은 “대학 진학 준비에 고교생활을 ‘다걸기(올인)’하는 국내 풍토가 국가 인적자본 형성에 도움이 되는지, 낭비 요소는 없는지 정책적인 고민이 필요한 시점”이라고 말했다.

고학력자를 위한 일자리 창출도 더 미룰 수 없는 과제다.

삼성경제연구소 강우란 수석연구원은 “한국은 고급 일자리를 창출할 수 있는 금융, 법률, 의료, 교육, 첨단벤처산업에서 지정학적으로 유리한 데다 문화적으로도 가능성이 높다”며 “이들 산업 분야가 경쟁력을 갖출 수 있도록 시장개방 등 과감한 규제 개혁이 필요하다”고 말했다.

김광현 기자 kkh@donga.com

배극인 기자 bae2150@donga.com

동정민 기자 ditto@donga.com

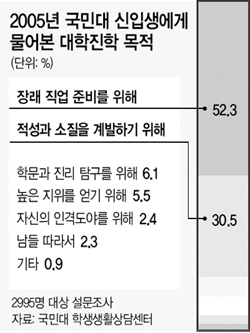

▼“대학? 좋은 직장 구하려 가죠” 52%▼

|

국민대 학생생활상담센터가 올해 신입생 2995명을 대상으로 대학에 진학한 목적을 설문 조사한 결과 52.3%가 ‘장래 직업을 준비하기 위해서’라고 응답했다.

이어 ‘적성과 소질을 계발하기 위해’(30.5%), ‘학문과 진리를 탐구하기 위해’(6.1%), ‘사회 경제적으로 높은 지위를 얻기 위해’(5.5%) 등의 순이었다.

이 같은 결과는 다른 조사에서도 공통적이었다.

한국대학신문이 지난해 전국 대학생 2082명을 대상으로 온·오프라인 설문조사를 한 결과 가장 많은 37.8%가 ‘직장 선택의 유리한 조건을 획득하기 위해’ 대학에 진학한 것으로 나타났다.

대학의 역할에 대해서도 ‘학문연구’(10.1%)보다는 ‘다양한 고급인력 배출’(42.3%)이 우선이었다.

한국직업능력개발원 박태준(朴泰俊) 평생교육연구팀장은 “지금처럼 취업을 위한 단순 대졸자가 넘치는 양적인 고학력 사회는 국가 활력만 저하시킨다”며 “대학진학률만 높이는 정부의 교육정책을 원점에서 다시 검토해야 한다”고 말했다.

배극인 기자 bae2150@donga.com

▼“현실은 더 심각” 누리꾼들 후끈 ▼

‘구겨진 졸업장…학력과잉 덫에 빠진 한국’ 시리즈가 본보를 통해 10, 12일 보도되자 미디어다음, 네이버 등 인터넷 사이트는 누리꾼(네티즌)들의 공방으로 뜨겁게 달궈졌다.

보도 첫날인 10일 하루만도 각 사이트에는 1000건 이상의 댓글이 올라오기도 했다.

내용은 “현실은 더욱 심각하다” “때늦은 감은 있지만 적절한 지적이다”는 반응들이 많았다. 하지만 ‘soncpjjang’이란 ID의 누리꾼은 “이해가 안 간다. 박사 석사가 자전거 수리공을 해서 한달에 45만 원만 받는다니…”라고 기사 내용을 반박했다. 그러자 ‘kasandros’라는 누리꾼은 “내 주위에도 그런 사람 두 명 있습니다. 말도 안 되는 이야기가 아니에요”라고 다시 반박하기도 했다.

또 ‘박순혜’라는 누리꾼은 “우리나라는 쓸데없는 것을 너무 많이 배우고 학력도 필요 없이 높아요. 유럽은 자신에게 필요한 것을 집중적으로 배워요”라고 소개하기도 했다.

몇몇 독자는 기사에 게재된 고학력자들의 딱한 사정을 듣고 자신들이 운영하는 업체에 채용하고 싶다는 의사를 e메일을 통해 전해오기도 했다.

문병기 기자 weappon@donga.com

'비교. 통계자료' 카테고리의 다른 글

| [여론조사]정치분야-“아마추어의 독단적 국정” 여론 냉담 (0) | 2005.09.14 |

|---|---|

| [여론조사]盧정부 전반기 성적표…국정운영 51점 경제44점 (0) | 2005.09.14 |

| 6-3-3-4 → 5-3-4-4 학제 개편 본격논의 시작 (0) | 2005.09.14 |

| 돈 없으면 자식 서울대 못간다? 맞다!…부모 경제적 수준이 ‘자녀 성적’에 절대적 (0) | 2005.09.14 |

| [30세 부터 준비하는 '은퇴후 30년']얼마나 있어야 안심? (0) | 2005.09.12 |