[오마이뉴스 제정길 기자]

|

|

|

|

| ⓒ2007 제정길 |

|

크루즈에서의 생활에는 두개의 시간대가 존재한다. 오후 5시 30분을 기점으로 그 이전의 시간대와 그 이후의 시간대가 그것이다. 밤10시나 되어야 해가 지는 환경에서 하필 오후5시 30분이냐 하면 그때부터 저녁식사가 시작되기 때문이다.

크루즈에서의 식사는 중요한 의미가 있다. 사람들이 크루즈를 타는 이유 중의 하나가 좋은 식사를 즐기기 위해서라고 답을 할 정도고, 게다가 저녁 식사는 관광의 시간에서 여흥의 시간으로 넘어가는 기점이 되기도 하니까.

|

|

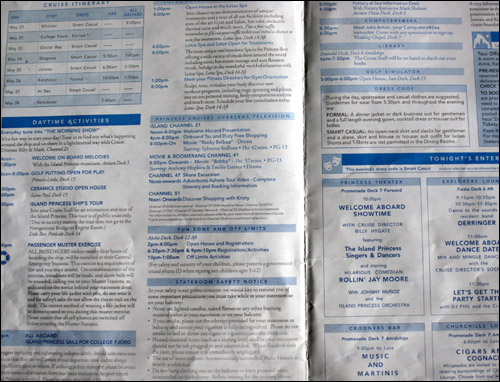

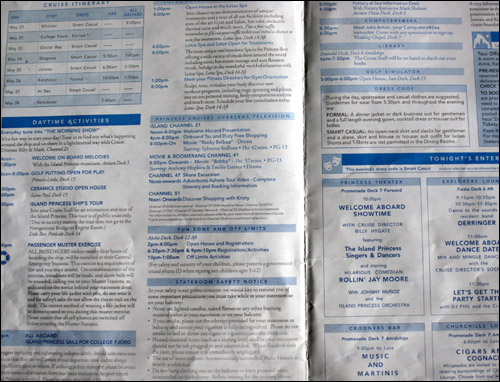

| ▲ 크루즈에서 매일 발간하는 일일신문 'PRINCE PATTER', 첫페지에 드레스 코드부터 나온다 |

|

| ⓒ2007 제정길 |

|

시간대의 변경은 승객들의 복장 변화에서 먼저 감지된다. 낮 시간에는 아무렇게나 편한대로 걸치고 다니던 사람들도 저녁 시간대가 되면 격식을 차려 입는다. 그것은 포멀 드레스를 입는 날이냐, 스마트 캐주얼을 입는 날이냐에 따라서 또 달라진다.

포멀 드레스를 입는 날에는 문자 그대로 정장의 향연이다. 남자는 디너 재킷에 나비 넥타이를, 여자는 가슴이 드러나도록 파인 드레스에 굽 높은 구두를 신고 거기다 현란한 목걸이에 귀고리 반지를 더한다. 그들은 이날을 위하여 두세 개의 가방이 터지도록 옷과 구두를

바리바리 싣고 오는 것이다.

|

|

| ▲ 낮 시간에 간편복으로 일광욕을 즐기는 사람들 |

|

| ⓒ2007 제정길 |

|

오늘은 첫번째 맞는 포멀 드레스를 입는 날이다. (포멀 드레스 데이는 전 항해 중에 두 번 있다). 다섯 시가 넘어서자 전 배 안이 이 일로 웅성거린다. 나의 '동행'도 남의 옷 입은 것을 관찰하기 위해 로비까지 갔다 오기도 했다. 우리의 만찬은 저녁8시, 6층 프로빈스 다이닝 룸의 106번 테이블에 예정돼 있다.

|

|

| ▲ 포멀 드레스를 차려 입은 남녀 승객들 |

|

| ⓒ2007 제정길 |

|

나는 짙은 그린색 정장에 검정 셔츠, 화사한 붉은 색 넥타이를 매고, 동행은 검정 롱 드레스에 검정 하이힐 그리고 커다란 반지와 목걸이를 하고 만찬장에 들어섰다. 비록 턱시도에 나비 넥타이 차림은 아니었지만 별로 '꿀릴 것' 같은 기분은 안 들었다.

우리 지정석은 예상했던 대로 창가의 4인용 테이블이었다. 앞으로 남은 6일 동안 이 좌석을 사용한다고 생각을 하니 기분이 꽤 괜찮았다. 게다가 우리와 같은 테이블에 지정된 2명은 끝내 오지 않아 말 상대하느라고 신경을 쓰지 않아도 되어 금상첨화였다. 희랍인 조르바처럼 생긴 그리스인 웨이터는 우리가 좋은 좌석을 얻었다고 손가락을 치켜 올려 보였다.

|

|

| ▲ 프로빈스 다이닝 룸 106번 테이블 |

|

| ⓒ2007 제정길 |

|

식사는 내용도 좋고 위치도 좋고 웨이터의 서비스도 좋았으나 바다는 그렇지 못 했다. 오후 내내 내리는 비는 빗살이 더욱 굵어졌고 바다는 빗살의 발길질에 화가 나는지 크게 파도를 일으켰다. 9만2000톤급의 대형 크루즈도 바다의 분노 앞에서는 별로 대책이 있는 것 같아 보이지 않았다.

배는 그저 바다의 장단에 따라 춤을 추며 바다에서 떨어지지 않으려는 듯 꼭 붙어서 나아갔다. 그것은 춤이 서투른 여자가 블루스를 추는 상대방의 마음을 상하게 하지 않으려고 꼭 붙어서 추고 있는 모양과 흡사했다.

|

|

|

|

| ⓒ2007 제정길 |

|

바다의 블루스는 동행의 뱃멀미를 불러왔다. 그는 속이 울렁거린다고 식사를 거의 하지 않았다. 진수성찬도 바다의 울렁거림 앞에는 좋은 반찬이 못 되는 게 분명했다. 그럼에도 불구하고 우리는 천천히 식사시간을 즐겼다.

한 병의 와인을 주문하여 (이것은 별도로 돈을 내야한단다) 홀짝거리며 블루스를 추는 바다를 내려 보기도 하고 멀어지는 산을 뒤돌아보기도 하였다. 우리가 즐거우니 사람들도 즐거워 보였고 희랍인 조르바도 더욱 즐거워 보였다.

|

|

|

|

| ⓒ2007 제정길 |

|

그는 자그마한 몸집에 40대 남자로 웨이터 일을 천직으로 여기는 듯 쾌활하게 행동하였다. 친절하며 자상하고 끊임없이 농담을 부어대었다. 그의 농담은 날이 선 샐러드에 맛을 더하는 드레싱처럼 그가 맡은 테이블의 식사시간을 감미롭게 만들었다. 저 나이에 저 직업에 저렇게 만족할 수가 있다니. 그는 아무 하는 일도 없이 '늘근백수'로 자처하며 떠돌고 있는 내 자신을 되돌아보게 만들었다.

|

|

| ▲ 바다는 고래처럼 꿈틀거리고.... |

|

| ⓒ2007 제정길 |

|

식사를 끝내고 갑판으로 나와 보니 비는 여전히 내렸다. 어두워지는 밤바다에 비는 창살처럼 내려 꽂혔다. 창살을 맞은 바다는 고래처럼 꿈틀거렸고 그 고래등에 프린세스 호는 또 하나의 작은 고래가 되어 빗속을 꿈틀거린다.

갑판에 사람이 별로 없고 동행의 속도 작은 고래처럼 또 다시 꿈틀거려 채 밤10시도 안 되어 선실로 돌아왔다. 극장과 연회장에서 각종 공연이 있다고 일일 신문에는 쓰여 있었으나 그것은 내일로 또 다시 미루기로 하였다.

|

|

| ▲ 그는 매일 줄어든다, 내리는 빗속에서. |

|

| ⓒ2007 제정길 |

|

내일이 찾아왔다. 간밤에는 어떻게 잠들었는지도 모르게 곯아 떨어졌다. 잠 속에서 나는 유빙이 되어 비 내리는 바다를 떠도는 꿈을 꾸었다. 비는 끊임없이 내리고 비를 맞아 나의 몸은 점점 줄어들었다. 어디로든 가야 하는데, 어디로든 가야 하는데….

되뇌임은 작은 메아리가 되어 내 귀에 돌아오고 나는 눈을 떴다. 정말 오랜만에 잘 잔 밤이었다. 날씨는 여전히 좋지 않았고 비는 조금 줄어들어 있었다. 배 또한 여전히 항해 중이고 주변의 풍경도 어제와 별반 다르지 않았다. 승선한 지 이틀밖에 지나지 않았는데 벌써 익숙함으로 빠져 드는 것인지, 익숙함은 지루함을 불러온다고 누가 말하였는데….

/제정길 기자