인류 10대 난제에 도전하다 ① 핵융합발전

지난달 29일 프랑스 남부 소도시 카다라슈의 국제핵융합실험로(ITER) 공사현장. 두께 1.5m의 콘크리트 벽이 철근을 촘촘히 꽂은 채 지름 30m의 원을 그리며 지상 4층 높이까지 올라갔다. 높이 60m가 넘는 타워크레인 3대가 분주히 자재를 실어 나른다. 거대한 콘크리트 원통 모양의 구조물 아래는 핵융합실험로의 일종인 ‘토카막’이 들어갈 자리다. 공사현장 인근엔 한국에서 갓 도착한 진공용기 등으로 실험로를 조립하는 공장이, 그 오른쪽엔 실험로에 냉각재로 들어갈 영하 268도의 액체 헬륨을 만드는 세계 최대 공장이 들어섰다. 축구장 60개 규모인 60만㎡(약 18만 평)의 부지에 건설 중인 핵융합실험로 외에도 회원국에서 파견된 800명이 근무하는 ITER 국제기구 본부와 연구동 등이 자리 잡고 있었다.

핵 공포 없고 온난화 문제도 해결

7개국 협업, 프랑스에 실험로 건설

1985년 레이건·고르비가 첫 제안

한국인이 실험로 기술·운영 총책임

초전도체 등 핵심부품 10개 한국산

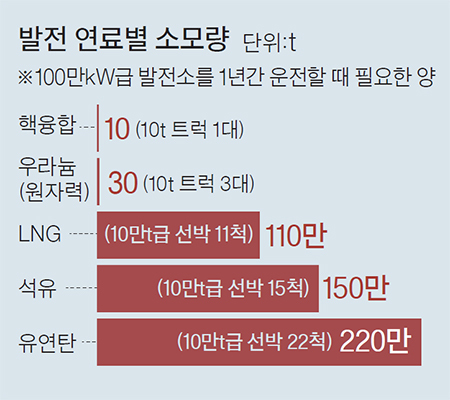

핵융합발전은 ‘궁극의 에너지’로 불린다. 연료는 사실상 무한하며 발전은 친환경적이다. 핵융합발전의 연료 중 하나인 중수소는 바닷물에서, 삼중수소는 리튬을 이용해 얻을 수 있다. 이렇게 얻은 핵융합연료 1g은 석유 8t에 해당하는 에너지를 생산한다. 전기료 걱정은 안 해도 되는 것이다. 지구온난화를 불러일으키는 온실가스와 같은 공해로부터도 자유롭다. 또 ‘핵(核)’ 하면 방사능 물질과 폭발 등 위험을 연상케 하지만 핵융합발전은 원자력발전과 달리 안정적이며 방사능 물질도 거의 나오지 않는 사실상의 청정에너지다. 개발에 성공한다면 인류의 대표적 난제(難題)인 에너지와 지구온난화 문제를 한꺼번에 해결하는 것은 물론 ‘탈원전’도 가능하다.

세계 주요 국가가 힘을 모아 ITER 프로젝트에 매달리는 이유다. 1985년 미하일 고르바초프 소련 서기장과 로널드 레이건 미국 대통령의 정상회담에서 평화적 목적의 핵융합에너지를 개발하는 국제 프로젝트 제안이 나왔다. 핵융합기술이 개별 국가의 기술과 자본만으로는 실현이 어려운 거대 프로젝트이기 때문이다. 이후 국제원자력기구(IAEA)가 산하에 ITER 이사회를 구성하면서 2007년 유럽연합(EU)과 미국·일본·중국·러시아·인도·한국 등 7개국이 참여한 ITER 국제기구가 탄생했다.

한국은 노무현 정부 첫해인 2003년 6월 ITER에 가입했다. ITER 건설공사는 2010년 시작해 2025년 완공된다. 이후 실험을 시작해 2035년에는 원자력발전소 1기의 절반에 해당하는 500㎿의 열출력을 내게 된다. 이 같은 과정을 거쳐 2055년이면 실제 발전을 할 수 있는 첫 핵융합로가 가동될 것이라는 게 ITER 측의 전망이다. 한국을 비롯한 회원국들은 저마다 핵융합 실험장치를 건설해 기술 확보를 위한 협력과 경쟁을 같이하고 있다.

한국은 ITER의 핵심 회원국이다. 전체 예산 중 9%(연간 700억~800억원)를 한국이 분담한다. 진공용기 본체와 초전도체 등 핵심 부품 10개도 한국이 공급한다. ITER를 이끄는 사무총장은 프랑스인이지만 ITER 운영과 기술을 책임지는 사무차장은 이경수(61) 박사다.

한국은 ITER 참여로 얻을 수 있는 이익이 많다. 우선 선진국과 어깨를 나란히 하며 미래 에너지 기술을 확보할 수 있다. 국내 산업체의 기술 경쟁력도 높일 수 있다. 이외에 과학기술 강국 입지 확보와 고급 인력 양성, 온실가스 대처 등 다양한 효과를 거둘 수 있다.

이 박사는 “지난 세기 인류가 의존해 온 화석연료는 지구를 오염·파괴시켜 왔고 태양광이나 풍력도 화석연료를 대체하기에는 한계가 있다”며 “폭발이나 방사능 오염, 지구온난화의 문제점이 없이 대량의 에너지를 만들어 낼 궁극의 에너지가 바로 핵융합발전”이라고 말했다.

카다라슈(프랑스)=최준호 기자 joonho@joongang.co.kr