[오마이뉴스 전갑남 기자]

"개발로 인해 생물들의 서식지가 사라지고

있어요. 참으로 안타까운 일이지요. 50년 전에 비해 밤에 해충을 잡아먹고 사는 박쥐 개체수가 몇 %나 감소했는지 아세요? 놀랍게도 99%가

감소했습니다. 멸종위기라고 해도 과언이 아니죠. 그 흔한 제비 보기도 힘들어졌어요. 90%나 줄었습니다."

박시룡 교수는 환경문제에 심각성을 이야기하는 것으로부터 강의를 시작하였다. 박 교수는 '한국황새복원연구센터'의 소장을 맡고 있으며 교원대에서 생물학 강의를 맡고 있다.

나는 6주간의 연수기간 중 교양강좌로 생태계복원운동에 대한 박 교수의 강의를 듣게 되었다. 차분하게 진행된 강의에 수강생들의 표정이 진지했다. 인간의 생존을 위협하는 수준까지 환경문제가 심각하다는 대목에서는 많은 생각을 하게 하였다. 어제오늘의 문제가 아니라 지만 생태계의 변화가 이런 정도까지 올 줄은 미처 몰랐다.

점심시간 이후의 강의는 졸음과의 싸움이다. 그런데 교수님의 낮은 목소리에도 조는 연수생이 없었다. 관심이 있는 분야를 선택하여 듣는 강의이기 때문이리라. 교수님의 현장감 있는 강의는 이어졌다.

"황새는 또 어떻습니까? 1900년 초까지만 해도 우리나라 농촌에서 흔히 살았던 텃새였지요. 그런 황새가 전 세계적으로 수백여 쌍밖에 남아있지 않으니 언제 멸종될지 모르는 일이지요."

박 교수는 생물 종의 감소는 인간의 삶을 위협한다며 점점 목소리를 높였다. 황새가 살 수 있는 자연환경은 사람도 살기 좋은 자연환경이라는 강의에 많은 공감을 표했다.

아, 황새! 그 새가 어떤 새인가?

나는 강의를 통해 황새에 대해 많은 정보를 얻게 되었다. 현재

우리나라에서는 텃새로서의 황새는 자취를 감추었다. 1981년 충북 음성군에서 1쌍이 번식하는 것을 <동아일보>에서 보도한 적이 있다.

그런데 밀렵꾼의 총에 수컷이 죽고, 암컷 혼자 과부 황새로 13년을 살다가 죽었던 것이다.

황새와 비슷한 새로는 두루미, 백로, 왜가리가 있다. 모두 황새와는 많은 차이가 있다.

두루미는 생김새가 꿩에 가까운 반면, 황새는 독수리에 가깝다. 크기는 황새와 비슷하지만 목이 검고 정수리에 붉은 무늬가 있어 자세히 보면 구별할 수 있다. 서식처도 나무 위에서만 둥지를 트는 황새에 비해 초원 위에 둥지를 트는 점도 다르다.

백로와 왜가리는 여름철새로 황새보다 크기가 작아 쉽게 구분이 된다. 백로는 몸 전체가 흰색이고, 왜가리는 회색이다.

세계자연보전연맹(IUCN)은 세계적으로도 2500여 마리밖에 남아있지 않은 황새를 멸종위기 종으로 지정하였고, 우리나라도 천연기념물 제199호로 지정하여 보호하고 있다.

황새는 우리나라 텃새 가운데 가장 큰 새로 알려졌다. 날개를 편 길이가 3m에 이른다. 키는 약 110cm, 몸무게는 5kg 남짓 나간다. 평균 20cm 되는 부리는 검고, 부리 아랫부분과 눈 주위에는 피부가 노출되어 빨갛다. 몸 전체는 흰색이지만 제 1깃털과 제 2깃털의 아랫부분이 검은색이고, 나머지는 흰색이다. 눈은 노란색이고, 다리는 빨간색에다 4개의 발가락을 갖고 있다.

잡식성인 두루미와 달리 육식성이다. 미꾸라지, 붕어와 같은 어류나 메뚜기 등의 곤충, 거미를 주로 먹는다. 겨울철 먹이가 부족하면 풀뿌리나 낟알 등도 먹는다.

황새는 예로부터 길조(吉鳥)로 여겨 해치지 않았다. 황새가 군락을 이루면 큰 벼슬을 할 사람이나 만석꾼이 태어난다는 속설이 있을 정도로 사람과 친근하다.

황새에게서 배울 점도 많다. 한 번 짝을 맺으면 평생 짝을 보살핀다. 새끼 황새들은 나이가 들거나 병든 부모에게 먹이를 물어주고, 큰 날개로 정성스레 보호하는 것도 여느 새와 다르다. 고대 로마인들은 자녀가 나이든 부모를 의무적으로 보살피도록 하는 법을 만들어 '황새법'이라고 하지 않았는가?

황새복원이 성공하기 위해서는

한국교원대 '황새복원연구센터'를 찾았다. 사진으로만 대한 황새를 가까이서 보기는 처음이다. 우리 일행이 찾았을 때는 요란한 소리를 내었다. 딱따구리가 부리로 나무를 쪼는 듯한 소리와 흡사하였다.

"다다다닥, 다다다닥."

자세히 보니까 부리를 부딪쳐내는 소리였다. 우리를 보고 경계하는 듯 싶었다. 황새는 부리를 부딪치는 소리로 구애를 한다든가 영역을 주장한다고 한다.

여태껏 본 새 중에서 가장 큰 새를 본 것 같다. 큰 부리도 인상적이지만 조심스레 움직이는 모습은 더 한층 고고해 보인다. 다리는 새 다리란 말이 실감날 정도로 다리는 몸뚱이에 비해 가늘며 붉은 색으로 몸 전체인 색깔과 조화를 이루는 모습 또한 단아하다.

울안에 갇혀있는 황새가 안타까운 듯 같이 온 일행이 한마디 한다.

"자연에서 마음껏 날며 스스로 살아갈 수 있어야 하는데…."

박 교수는 황새가 자연의 품안에서 살 수 있을 정도로 복원이 이뤄지려면

아직도 해결해야할 문제가 많다고 말했다.

"우리나라 전체 특히 농촌지역을 중심으로 생태계복원이 급선무죠. 지속적으로 개체수도 늘려야 하구요. 앞으로 2012년까지 번식, 적응 훈련을 통해 방사 준비를 완료할 계획이에요."

황새를 야생으로 돌려보내기 위해서는 다양한 생물 종이 다시 살아나야 한다고 했다. 이를 위해서는 국민들의 환경문제에 대한 경각심과 함께 우리 환경을 건강한 생태계로 바꿀 수 있어야 한다는 것이었다. 쉬운 일 같지 않다는 생각에 울안에 갇혀있는 황새만큼이나 가슴이 답답했다.

한번 무너진 생태계를 복원하는 일은 얼마나 힘든가를 갇혀있는 황새가 웅변으로 말해주고 있다. 멸종시키는 것은 쉽지만 이를 원래 상태로 되돌리는 데는 엄청난 시간, 비용이 들여야 하는지를 사람들은 진즉 깨닫지 못했을까?

황새가 살 수 있는 자연환경은 사람도 살기 좋은 환경일 것이다. 황새가 다시 드넓은 하늘에 마음껏 날갯짓을 하는 날, 그날은 인간이 자연과 더불어 사는 건강한 세상이 실현이 되는 날이기도 하다.

황새의 부리 부딪히는 소리가 예사롭게 들리지 않는다. 나무 위에 둥지를 튼 황새를 흔히 볼 수 있는 날은 정말 올 수 있을까? 우리 모두의 노력이 절실히 필요한 때이다.

/전갑남 기자

|

| ▲ 황새가족 |

| ⓒ2006 전갑남 |

| |

| ▲ 천연기념물로 지정되어 보호하고 있는 황새 | |

| ⓒ2006 전갑남 |

박시룡 교수는 환경문제에 심각성을 이야기하는 것으로부터 강의를 시작하였다. 박 교수는 '한국황새복원연구센터'의 소장을 맡고 있으며 교원대에서 생물학 강의를 맡고 있다.

나는 6주간의 연수기간 중 교양강좌로 생태계복원운동에 대한 박 교수의 강의를 듣게 되었다. 차분하게 진행된 강의에 수강생들의 표정이 진지했다. 인간의 생존을 위협하는 수준까지 환경문제가 심각하다는 대목에서는 많은 생각을 하게 하였다. 어제오늘의 문제가 아니라 지만 생태계의 변화가 이런 정도까지 올 줄은 미처 몰랐다.

점심시간 이후의 강의는 졸음과의 싸움이다. 그런데 교수님의 낮은 목소리에도 조는 연수생이 없었다. 관심이 있는 분야를 선택하여 듣는 강의이기 때문이리라. 교수님의 현장감 있는 강의는 이어졌다.

"황새는 또 어떻습니까? 1900년 초까지만 해도 우리나라 농촌에서 흔히 살았던 텃새였지요. 그런 황새가 전 세계적으로 수백여 쌍밖에 남아있지 않으니 언제 멸종될지 모르는 일이지요."

박 교수는 생물 종의 감소는 인간의 삶을 위협한다며 점점 목소리를 높였다. 황새가 살 수 있는 자연환경은 사람도 살기 좋은 자연환경이라는 강의에 많은 공감을 표했다.

아, 황새! 그 새가 어떤 새인가?

|

| ▲ 황새와 비슷한 종. 왼쪽부터 황새, 백로, 두루미, 왜가리이다. |

| ⓒ2006 한국황새복원연구센터 |

황새와 비슷한 새로는 두루미, 백로, 왜가리가 있다. 모두 황새와는 많은 차이가 있다.

두루미는 생김새가 꿩에 가까운 반면, 황새는 독수리에 가깝다. 크기는 황새와 비슷하지만 목이 검고 정수리에 붉은 무늬가 있어 자세히 보면 구별할 수 있다. 서식처도 나무 위에서만 둥지를 트는 황새에 비해 초원 위에 둥지를 트는 점도 다르다.

백로와 왜가리는 여름철새로 황새보다 크기가 작아 쉽게 구분이 된다. 백로는 몸 전체가 흰색이고, 왜가리는 회색이다.

세계자연보전연맹(IUCN)은 세계적으로도 2500여 마리밖에 남아있지 않은 황새를 멸종위기 종으로 지정하였고, 우리나라도 천연기념물 제199호로 지정하여 보호하고 있다.

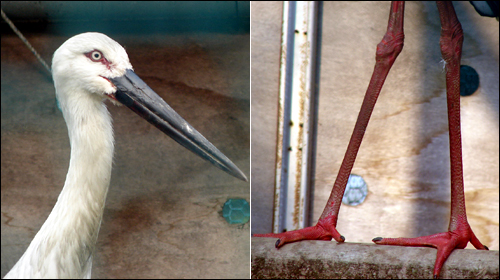

황새는 우리나라 텃새 가운데 가장 큰 새로 알려졌다. 날개를 편 길이가 3m에 이른다. 키는 약 110cm, 몸무게는 5kg 남짓 나간다. 평균 20cm 되는 부리는 검고, 부리 아랫부분과 눈 주위에는 피부가 노출되어 빨갛다. 몸 전체는 흰색이지만 제 1깃털과 제 2깃털의 아랫부분이 검은색이고, 나머지는 흰색이다. 눈은 노란색이고, 다리는 빨간색에다 4개의 발가락을 갖고 있다.

잡식성인 두루미와 달리 육식성이다. 미꾸라지, 붕어와 같은 어류나 메뚜기 등의 곤충, 거미를 주로 먹는다. 겨울철 먹이가 부족하면 풀뿌리나 낟알 등도 먹는다.

황새는 예로부터 길조(吉鳥)로 여겨 해치지 않았다. 황새가 군락을 이루면 큰 벼슬을 할 사람이나 만석꾼이 태어난다는 속설이 있을 정도로 사람과 친근하다.

황새에게서 배울 점도 많다. 한 번 짝을 맺으면 평생 짝을 보살핀다. 새끼 황새들은 나이가 들거나 병든 부모에게 먹이를 물어주고, 큰 날개로 정성스레 보호하는 것도 여느 새와 다르다. 고대 로마인들은 자녀가 나이든 부모를 의무적으로 보살피도록 하는 법을 만들어 '황새법'이라고 하지 않았는가?

|

| ▲ 황새 부리와 다리 |

| ⓒ2006 전갑남 |

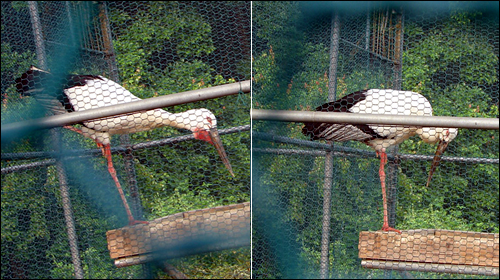

한국교원대 '황새복원연구센터'를 찾았다. 사진으로만 대한 황새를 가까이서 보기는 처음이다. 우리 일행이 찾았을 때는 요란한 소리를 내었다. 딱따구리가 부리로 나무를 쪼는 듯한 소리와 흡사하였다.

"다다다닥, 다다다닥."

자세히 보니까 부리를 부딪쳐내는 소리였다. 우리를 보고 경계하는 듯 싶었다. 황새는 부리를 부딪치는 소리로 구애를 한다든가 영역을 주장한다고 한다.

여태껏 본 새 중에서 가장 큰 새를 본 것 같다. 큰 부리도 인상적이지만 조심스레 움직이는 모습은 더 한층 고고해 보인다. 다리는 새 다리란 말이 실감날 정도로 다리는 몸뚱이에 비해 가늘며 붉은 색으로 몸 전체인 색깔과 조화를 이루는 모습 또한 단아하다.

울안에 갇혀있는 황새가 안타까운 듯 같이 온 일행이 한마디 한다.

"자연에서 마음껏 날며 스스로 살아갈 수 있어야 하는데…."

|

| ▲ 황새는 부리를 부딪쳐 소리를 낸다. |

| ⓒ2006 전갑남 |

"우리나라 전체 특히 농촌지역을 중심으로 생태계복원이 급선무죠. 지속적으로 개체수도 늘려야 하구요. 앞으로 2012년까지 번식, 적응 훈련을 통해 방사 준비를 완료할 계획이에요."

황새를 야생으로 돌려보내기 위해서는 다양한 생물 종이 다시 살아나야 한다고 했다. 이를 위해서는 국민들의 환경문제에 대한 경각심과 함께 우리 환경을 건강한 생태계로 바꿀 수 있어야 한다는 것이었다. 쉬운 일 같지 않다는 생각에 울안에 갇혀있는 황새만큼이나 가슴이 답답했다.

한번 무너진 생태계를 복원하는 일은 얼마나 힘든가를 갇혀있는 황새가 웅변으로 말해주고 있다. 멸종시키는 것은 쉽지만 이를 원래 상태로 되돌리는 데는 엄청난 시간, 비용이 들여야 하는지를 사람들은 진즉 깨닫지 못했을까?

황새가 살 수 있는 자연환경은 사람도 살기 좋은 환경일 것이다. 황새가 다시 드넓은 하늘에 마음껏 날갯짓을 하는 날, 그날은 인간이 자연과 더불어 사는 건강한 세상이 실현이 되는 날이기도 하다.

황새의 부리 부딪히는 소리가 예사롭게 들리지 않는다. 나무 위에 둥지를 튼 황새를 흔히 볼 수 있는 날은 정말 올 수 있을까? 우리 모두의 노력이 절실히 필요한 때이다.

|

| ▲ 황새부부 |

| ⓒ2006 전갑남 |

|

| ▲ 고고한 모습의 황새 |

| ⓒ2006 전갑남 |

/전갑남 기자

'사진과 映像房' 카테고리의 다른 글

| 사진(해변)when i need you음악 (0) | 2006.07.12 |

|---|---|

| 몰래카메라,,,,,,,,, (0) | 2006.07.12 |

| [스크랩] 하늘을 나는 아름다운 새(2) (0) | 2006.07.12 |

| [스크랩] 하늘을 나는 아름다운 새(1) (0) | 2006.07.12 |

| 예쁜 움직이는 이미지 모음 (0) | 2006.07.11 |