|

[작가 임동헌의 우리땅 우리숨결]

봄의 중심, 한반도 모든 땅이 여행을 유혹한다. 그 유혹에는 멀고 먼 이 땅의 남쪽이거나 북쪽을 가고 싶다는 열망이 담겨 있다. 선택은 땅끝, 해남이다. 먼 곳이지만 그런 만큼 여행길은 설렌다. 밤 내내 봄바람을 벗하며 길을 달려 해남에 닿고, 읍내를 벗어나 송지면 월송리를 거쳐 서정리 달마산 중턱의 미황사를 찾는다. 대웅전 앞에 연등이 주렁주렁 열렸다. 아, 오늘은 부처님 오신 날 아닌가. 하지만 오늘은 또 어린이날이다. 그러니 자전거를 타고 연등 숲을 빙글빙글 도는 소년의 모습은 의도하지 않은 가운데 부처님 오신 날과 어린이날이 화학적으로 결합된 느낌을 준다. 그 연등 숲과 소년의 모습 한쪽에 대웅전 그림자가 아늑하게 자리 잡고 있다. 해남 땅끝마을의 가장 끝자락에 토말비가 바다와 접해 있는 것처럼, 미황사는 위도상으로 한반도의 가장 남쪽에 자리한 절이다. 하지만 가장 남쪽에 자리한 절이라는 게 자랑일 수는 없다.

사람들아, 있는 그대로 드러내고 살아라 장식은 허무한것 미황사 대웅전의 소리 없는 웅변이다 미황사에서 우리가 볼 것은 단청이 생략된 대웅전의 소박한 질감이다. 나뭇결을 그대로 드러낸 대웅전에 어떤 함의가 없을 수 없다. “사람들아, 있는 그대로 드러내고 살아라.” 그래서 미황사 대웅전 앞에 서면 장식의 아름다움은 장식을 거부한 자연보다 한 수 아래라는 깨달음에 젖게 되고, 내 몸과 마음에 불필요한 장식은 없는가 되돌아보게 된다. 장식은 허무한 것, 미황사 대웅전의 소리 없는 웅변이다. 미황사의 울림은 여기서 그치지 않는다. 미황(美黃)에는 일반 절과 다른 생명에의 외경이 담겨 있다. 749년(경덕왕 8년)에 의조선사가 창건했으니 1257년의 역사를 자랑하는데, 경전과 불상을 소에 싣고 가다가 소가 멈추는 곳에 절을 짓고 봉안하라는 금인의 가르침을 받은 의조는 마침내 소가 멈추자 그곳이 절을 지어야 할 자리라는 것을 알았다. 그때 소가 아름다운 목청으로 길게 울었다. 의조는 소의 아름다운 울음소리에서 미(美)를 따고, 금인을 상징하는 황(黃)을 합쳐 절 이름을 미황사로 짓고 불사에 들어갔다. 말하자면 미황사에는 아름다운 소 울음소리가 배어 있는 것, 의조의 생명 사상이 얼마나 지극했는지가 엿보인다. 그래서일까. 장독대 곁에 가득 쌓인 불사기와에는 땅끝마을 사람들의 소박한 희망이 적혀 있다. 나보다 가족이 건강하기를, 나보다 이웃이 건강하기를…. 여기서 미황사 주지 금강 스님의 짧은 이야기가 떠오른다. 스님은 ‘특별하게 할 이야기가 없다’고 운을 뗀 후 ‘누가 나를 밖으로 불러내거나 절 밖으로 나가서 자는 것을 싫어한다. 하룻밤이라도 맑은 바람 소리와 청아한 새소리, 별로 수놓은 비단 금침을 놓아둔다는 것이 아깝다’고 했다. 새벽 도량석처럼 기쁜 일은 없다는 것이다. 특별하게 할 이야기가 없다 했지만 이 짧은 이야기야말로 스님이 있어야 할 자리가 어디인가를 스스로 묻고, 거기에 복무하는 ‘긴 이야기’에 다름 아니다. 그러니 연등 숲 속을 오가는 소년의 자전거 바퀴에도 어떤 설법이 깃들어 있는 듯하다. 미황사에서 벗어나 13번 국도, 827번 지방도로를 따라 두륜산 대흥사를 향해 간다.

아낙들아, 절에 오지 않아도 좋다 마늘밭 매면서도 부처를 생각하면 그게 곧 기도이니라 봄볕은 여전히 따사롭고, 들에서는 동네 아낙들이 수건을 질끈 동여매고 마늘밭을 매고 있다. 그들에게 다가가 고단함을 어찌 견디느냐고 물었더니 스님 같은 대답이 돌아왔다. “남편 흉보고 자식 자랑하다 보면 시간 가는 줄 몰라.” 초파일이라서 불공이라도 드리러 가고 싶지만 그게 쉬운 일만은 아니란다. 절에 가느라 한나절을 비우면 마늘밭은 누가 매주느냐는 것이다. 아낙들의 걸판진 농을 뒤로하고 대흥사에 들어선다. 대흥사는 미황사의 본사여서 당연히 스케일이 다르다. 무엇보다 서산대사의 부도가 이곳에 있다. 서산대사는 묘향산 원적암에서 입적했지만 마지막 설법을 하면서 자신의 가사와 발우를 대흥사에 두라고 제자들에게 부탁했던 것이다. 재난이 미치지 않고 오래도록 더럽혀지지 않을 곳이라는 게 이유였다.

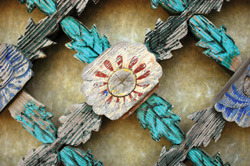

비바람 견디며 빚어낸 천불전 꽃창살 날고 퇴색한 빛깔에서 누이의 얼굴이 보인다 천불전 앞에 선다. 천 개의 불상을 보려는 것이 아니다. 천불전 분합문의 꽃창살이 시선을 잡고 놓아주지 않는다. 눈보라와 비바람을 견디며 빚어낸 낡고 퇴색한 꽃창살 빛깔에서 누이의 얼굴이 보인다. 그 빛은 인공의 물감으로 만들 수 없는 색깔이고, 모양 또한 현대의 기하학으로 빚을 수 없는 입체감과 안정감을 획득하고 있다. 천불 앞에 서는 것보다 문창살 앞에 설 때 오히려 평안이 깃드는 이유를 알 법하다. 하지만 대웅전을 못 본 척할 수는 없다. 아니다. 대웅전 앞 계곡 앞에서 속세의 삶에 더럽혀진 눈을 씻지 않을 수 없다. 두륜산 계곡물이 흘러 내려와 대흥사 가람을 남원과 북원으로 나누는 것은 그런 뜻일 것이다. 북원으로 갈 때도 눈을 씻고, 남원으로 갈 때도 눈을 씻어라. 스님에게 죽비 맞을 각오를 하고 얘기한다면 대흥사 스님들은 할 일이 별로 없다. ‘절밥을 먹으려면 눈 씻고 오라’는 설법을 대둔산에서 흘러내린 계곡물이 대신 해주기 때문이다. 대웅전 마당도 미황사와 마찬가지로 연등의 숲이다. 연등마다 불자들의 이름표가 달려 봄바람에 흔들린다. 그 흔들림 속에서 불자들의 삶이 흘러나온다. 삶이란 이렇게 흔들림을 견디는 것. 이쯤 되면 연등 역시 스님 대신 설법을 토하는 느낌이다. “아낙들아, 절에 오지 않아도 좋다. 마늘밭 매면서도 부처를 생각하면 그게 곧 기도이니라.” 다시 고개 들어 연등 숲과 더불어 대웅전 뒤편을 본다. 두륜산의 울울창창한 녹음이 대웅전 처마까지 내려와 있다. 그 녹음을 따라 계속 가면 이윽고 소백산맥이 한반도 남쪽 끝에 다다라 보여주는 바다를 볼 수 있으리라. 절 마당에서 그 바다를 볼 수는 없지만, 그 바다는 대흥사 연등들로 뒤덮여 있으리라. 그리고 미황사의 아름다운 소 울음소리가 파도 소리와 교합하고 있으리라. 문득 미황사에서 대흥사 사이의 길은 13번 국도, 827번 지방도로가 아니라는 생각에 휩싸인다. 그 길은 절과 절을 잇는 다리이고, 속세의 눈을 씻어야 하는 기도처 아닌가. 속세에 물들지 않은, 자전거 타던 소년에게 천불전 분합문의 꽃 한 점 선물하고 싶어지는 한낮이다. |

|

|

'대한민국 探訪' 카테고리의 다른 글

| 야생화와 새들의 천국… 대자연이 살아 숨쉬네 (0) | 2006.05.20 |

|---|---|

| 주말에 연인끼리 가면 좋을 여행지 (0) | 2006.05.20 |

| 노란 융단 깔린 백운산 vs. 분홍 물감 뿌린 비슬산 (0) | 2006.05.20 |

| 가평 수목원의 아름다운 풍경 (0) | 2006.05.20 |

| [travel] 간이역… 삶의 쉼표를 찾아 `곡선여행` 낭만속으로… (0) | 2006.05.14 |