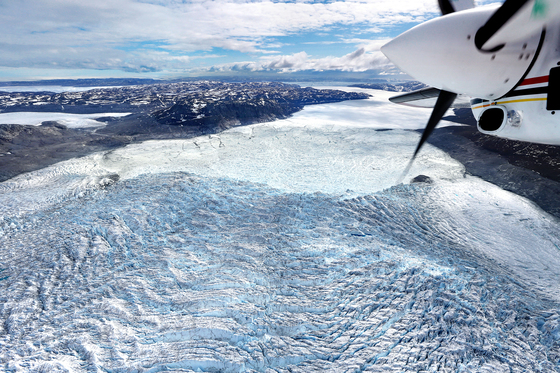

그린란드 중서부 일루리사트. 경비행기에서 내려다 본 아이스피오르 빙하의 빙붕면. 빙하는 주름을 만들며 흐르다가 이곳에서 폭포처럼 떨어져 바다로 흘러간다. 최정동 기자

⑩ 얼음왕국 그린란드

백두산 높이보다 더 두꺼운 최대 3000m가 넘는 얼음이 한반도 면적의 10배가 넘는 땅의 80%를 덮고 있고, 그 엄청난 얼음의 무게 때문에 땅의 중심부는 해수면보다 300m 가까이 낮아져 있는, 이름과 전혀 어울리지 않는 얼음이 지배하는 땅 그린란드. 북반구에서 얼음을 가장 많이 품고 있는 얼음창고 같은 곳이다.

2016년 국제회의 참석을 위해 방문했을 당시 그린란드 수도 누크(Nuuk)로 직접 갈 수 있는 국제항공로는 딱 하나가 있었다. 한때 같은 덴마크 왕국 소속이었다가 1918년 독립한 아이슬란드의 수도 레이캬비크의 도심공항(RKV)이 그곳이었다. 이 도심공항 역시 국내선 전용공항이지만 해외공항으로는 그린란드 누크공항과만 연결되어 있다. 누크공항에는 심지어 덴마크 본국과의 직항노선도 개설되어 있지 않다. 누크공항이 활주로 여건상 제트여객기의 이착륙이 불가능하기 때문이다. 이 문제는 최근 미국과 중국이 그린란드에서 마주 서게 되는 원인이 되기도 했다.

그린란드의 수도 누크 공항. 여름이 시작된 6월인데도 눈보라가 날린다. 최정동 기자

빙하 얼음으로 끓여 먹은 한국 라면

부산에서 출발하여 인천과 핀란드 헬싱키~아이슬란드 레이캬비크를 경유한 비행기가 그린란드 동쪽 해안에 접근하자 얼음이 지배하는 왕국의 낯설고 거대한 하얀색이 서서히 눈에 들어온다. 봄을 맞은 5월의 누크는 조금 쌀쌀하고 바다 위에는 드문드문 얼음이 떠다니기는 했지만, 사람들이 반팔 소매 옷을 입고 다닐 정도로 온화한 날씨였다. 물론 겨울이 되면 전혀 다른 모습을 보이겠지만 말이다.

빙하에서 떨어져 나온 얼음을 바다에서 건져 만들었던 위스키 온더록과 라면의 기억은 아직도 생생하다. 사실 동행한 언론사 기자가 가져온 얼음의 위생상태에 대해 약간 걱정도 있었지만, 차갑게 보존된 지구 북반구 마지막 청정지역이라고 할 수 있는 그린란드에서만 가능한 짜릿한 경험이었다.

빙하에서 떨어져 나온 얼음 조각으로 라면을 끓이고 위스키온더락을 만들었다. 최준호 기자

고립된 도시, 세계에서 가장 높은 자살률

지구 북반구 끝에 놓인 희디흰 삭막한 삼각형 모양의 거대한 땅에는 누가 어떻게 살아가고 있을까. 이 땅에는 세계 인구의 0.0007%인 5만6000명 정도가 살고 있다. 인구밀도는 불과 1㎢ 당 0.03명에 불과하다. 지구상에서 독립된 영역을 가진 곳 중에서는 가장 인구밀도가 낮다. 비교하자면 서울 강남구 전체 면적의 땅에 단 한 명만이 사는 수준이다. 늘 인파에 익숙해져 있고 식사조차도 줄을 서서 순서를 기다려야 하는 우리의 생활 기준으로는 상상이 안 가는 여유로운 공간이다. 하지만 도시와 도시가 바닷길이나 하늘길로만 연결되기 때문에 대부분의 생활공간은 고립되어 있고 이러한 환경 때문인지 안타까운 일도 생긴다.

최근 감소하고는 있지만 그린란드의 자살률은 인구 10만명당 83명에 달한다. OECD 국가 중에서 10년 넘게 자살률 1위를 차지하고 있는 우리나라와 비교해도 3배가 넘는 숫자이다. 인구가 많지 않은 그린란드로서는 가장 심각한 사회문제로 받아들여진다.

현지 원주민어로 ‘곶’이라는 의미를 가진 그린란드의 수도 누크의 또 다른 이름은 고트홉(Godthab), 덴마크어로 희망이라는 뜻이다. 300년 전인 1721년 5월 한스에이일이라는 노르웨이 출신의 덴마크 선교사가 노르웨이의 베르겐을 떠나 두 달 후 도착할 그린란드로 향하면서 가슴 속에 품었던 단어가‘희망’이 아닐까 한다. 그의 바람이 이루어졌는지는 알 수 없지만 그의 동상이 세워진 바닷가 언덕에 오르니 300년 만에 완전히 현대화된 모습의 지구 최북단의 수도 도시 누크를 만날 수 있었다.

노르웨이 출신의 덴마크 선교사 한스에이일의 동상이 서있는 누크 바닷가 언덕. 최정동 기자

기후변화가 이어준 동서양의 극적인 만남

그린란드의 역사는 기후변화와 특별한 인연을 가지고 있다. 마지막 빙하기에 아시아와 북아메리카가 육지로 연결되었을 때 건너온 대담한 아시아인들은 마침내 기원전 2500년경, 북미대륙의 동쪽 끝 그린란드에 도달한다. 8세기 초부터 약 300년간 무인도의 시기를 보내기도 했지만, 10세기 말 기온이 따뜻해지면서 북유럽의 용맹한 바이킹이 바다 건너 서쪽으로 진출했고, 말 그대로 인류가 중앙아시아에서 갈라져 각각 동서를 향해 떠난 지 수십만 년 만에 지구의 반대쪽 얼음의 땅에서 마침내 다시 만나게 된 것이다.

그러나 15세기 중반, 다시 소빙하기가 도래하면서 바이킹들은 떠났고 동서의 만남은 끝이 난 듯했지만, 1721년 한스에이일에 의해 다시 유럽과 이어졌고, 불행히도 1814년 덴마크의 식민지가 되면서 북아메리카의 다른 인디언들과 마찬가지로 서양 문화권으로 종속되고야 말았다.

그린란드 수도 누크에서 볼 수 있는 현지 주민들. 유럽 백인의 모습에서부터 아시아인에 가까운 얼굴까지 마치 다인종 국가처럼 보인다. 최정동 기자

그린란드를 둘러싼 강대국들의 속내

21세기에 들어서 이번에는 인간에 의해 기후가 다시 요동치자, 그린란드의 운명에 대한 논의가 또다시 확대되는 것은 단순한 우연의 일치일까. 환경적으로 그린란드 빙상이 급속히 녹으면서 북대서양의 해양환경을 크게 변화시키고, 지구적인 수준의 해수면 상승 우려가 퍼지고 있다. 정치적으로 그린란드는 독립국가를 지향하고 있다. 1953년 식민지 상태를 벗어나 덴마크왕국으로 편입되었나 1979년부터 자치권을 확대해 왔고 2009년에는 국방과 외교권을 제외한 자치권을 확보하기도 했다.

하지만 최근 중국이 북극 진출을 위해 그린란드의 자원과 누크 등 공항개발에 대한 전략적인 시각을 드러내자 미국은 그린란드 매입이라는 놀라운 제안을 했다. 지난해 말에는 66년 만에 수도 누크에 미국 영사관을 재설치하는 것이 확정되기도 했다. 이는 중국과 러시아에 대한 미국의 견제와 본격적인 북극전략 대전의 시작을 알리는 사건이었다. 물론 그린란드와 덴마크는 미국의 매입제안을 일언지하에 거절했지만, 한스에이일이 도착한 지 꼭 300년이 지난 지금, 여전히 세상에서 가장 인구가 적은 이곳에 차갑게 숨겨져 있던 어마어마한 정치ㆍ경제ㆍ환경적인 잠재력이 또 다시 기후변화로 인해 부각되면서 이제 그린란드는 북극이라는 공간을 넘어 세계적으로 가장 뜨거운 지역이 되고있다.

한국에서 접하기 어려운 그린란드 음식. 얼린 광어회를 간장과 함께 외국 방문객들에게 내놓았다. 최정동 기자

바다가 지배하는 그린란드의 경제

육지가 대부분 얼음으로 덮여 있다 보니 그린란드의 경제는 현재 바다가 지배한다. 총 수출액의 90%는 수산물이다. 그린란드에서 잡힌 수산물은 유럽은 물론 일본과 중국에서 고급시장을 형성하고 있다. 그린란드 할리벗(넙치)의 크기는 우리의 상상을 가볍게 넘어선다. 그린란드 해역에서 서식하는 그린란드 상어는 지구상에서 가장 오래 사는 척추동물로 알려져 있다. 400년을 살 수 있다고 추정되며, 150살이 넘어야 번식을 할 수 있는 성숙도를 가진다고 한다. 그린란드 주변해역은 17세기와 18세기 고래를 잡는 사냥터였다.

우리나라와 그린란드는 아직은 협력분야가 많지 않지만 과학분야와 자원개발을 위한 연구협력이 조금씩 확대되고 있다. 2016년 방문 당시 그린란드 외무부 장관을 맡고 있던 비투스 장관은 필자와의 인터뷰에서 한국의 첨단기술과 해양수산부문의 역량은 그린란드의 미래발전에 큰 도움이 될 것이라고 했다. 그는 개인적으로 태권도와 김치를 너무 좋아하는 친한파라고 여러 번 강조를 했다. 그리고 어른을 공경하는 이누이트의 문화가 한국과 너무나 유사한 점에 놀랐다고 한다.

![그린란드 수도 누크의 해변에 늘어선 주택들. [중앙포토]](https://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/202001/19/f0902e91-1613-4690-9d70-963d78bceb46.jpg)

그린란드 수도 누크의 해변에 늘어선 주택들. [중앙포토]

그린란드에 정착한 한국 여인

놀랍게도 수천 년 전 이누이트(사람들이라는 뜻)들과 마찬가지로 북미대륙의 동쪽 끝 이곳 그린란드로 달려온 한국인이 있다. 10년 전 이곳을 여행하면서 마음을 빼앗겨 5년 전부터 유학생활과 함께 누크에 살고 있는 유일한 한국인 김인숙씨가 그 주인공이다. 그는 외국인 최초로 그린란드 대학교에 입학하여 석사과정을 밟았고, 2년 전 그린란드인과 결혼하여 정착하였다. 지난해 9월엔 『그린란드에 살고 있습니다』라는 책을 통해 얼음이 지배하는 세상과 그녀가 겪는 일상생활의 이야기를 들려줬다. K팝은 누크에서 ‘한국스타일 커트’라는 헤어스타일을 만들어냈고, 한국 화장품에 대한 관심도 크게 높였다고 그녀는 전한다. 문화의 힘이다. 아직은 미약한 우리와 그린란드의 인연이 과학과 바다. 그리고 문화와 그린란드 유일의 한국인을 통해 더욱 깊어지고 아름다워지길 바란다.

⑪회에서 계속