입력 : 2013.11.04 07:23 | 수정 : 2013.11.04 10:02

[생애 말기에 대한 인식 바꾸기에 성공한 영국 사회]

-영국이 제시한 '좋은 죽음'

익숙한 환경에서, 가족과 함께 존엄 유지하며, 고통 없이… 생애 말기 치료프로그램 가동

호스피스 예산 66%가 기부… 왕실·정부·민간단체 함께 '편안한 죽음'에 대한 준비 호소

영국 런던 해머스미스 지역에 있는 매기 센터(Maggie's Centre) 런던. 아담한 빨간색 2층 건물에 들어서자 커다란 식탁이 나타났다. 버니 바이른 센터장은 "암 환자들이 편히 식탁에 둘러앉아 마지막 순간까지 '삶의 기쁨'을 잃지 않도록 돕는다"고 했다. '식탁'은 '함께하는 죽음'의 상징이었다. 이곳의 모토는 '평온(calmness), 명료(clarity), 그리고 한 잔의 차(a cup of tea)'이다.

매기 센터는 최근 죽음에 대한 새로운 접근법으로 영국 내에서 주목받는 비영리 암 힐링 센터이다. 영국 내 14개 센터가 있다. 치료 기관이 아니라 암 환자와 가족들이 무료로 와서 쉬는 '커뮤니티 센터'다. 그런데 연간 10만명 이상이 찾는다. 2008년부터 찰스 왕세자의 부인 커밀라 콘월 공작부인이 회장을 맡을 정도로 이들의 '함께하는 죽음'은 화제다.

◇함께 나누는 마지막 삶

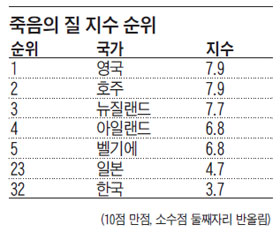

'죽음의 질'을 따질 때 가장 중요한 요소가 '얼마나 아프지 않고, 편안하게 세상을 떠나느냐'다. 죽음을 앞둔 이들을 돌보는 호스피스는 '편안한 죽음'을 맞기 위해 꼭 필요한 시설이다. 영국은 인구 6300만명에 호스피스 병상이 3175개다. 한국은 인구가 5000만명인데 호스피스 병상은 880개뿐이다. 2010년 영국 이코노미스트연구소(EIU)가 전 세계 40개국을 대상으로 실시한 '죽음의 질 지수(Quality of Death Index)' 조사에서 영국이 1등, 우리가 32등에 머문 것도 이 때문이다.

매기 센터는 최근 죽음에 대한 새로운 접근법으로 영국 내에서 주목받는 비영리 암 힐링 센터이다. 영국 내 14개 센터가 있다. 치료 기관이 아니라 암 환자와 가족들이 무료로 와서 쉬는 '커뮤니티 센터'다. 그런데 연간 10만명 이상이 찾는다. 2008년부터 찰스 왕세자의 부인 커밀라 콘월 공작부인이 회장을 맡을 정도로 이들의 '함께하는 죽음'은 화제다.

◇함께 나누는 마지막 삶

'죽음의 질'을 따질 때 가장 중요한 요소가 '얼마나 아프지 않고, 편안하게 세상을 떠나느냐'다. 죽음을 앞둔 이들을 돌보는 호스피스는 '편안한 죽음'을 맞기 위해 꼭 필요한 시설이다. 영국은 인구 6300만명에 호스피스 병상이 3175개다. 한국은 인구가 5000만명인데 호스피스 병상은 880개뿐이다. 2010년 영국 이코노미스트연구소(EIU)가 전 세계 40개국을 대상으로 실시한 '죽음의 질 지수(Quality of Death Index)' 조사에서 영국이 1등, 우리가 32등에 머문 것도 이 때문이다.

- 영국 런던 해머스미스 지역에 있는 매기 센터 런던. 가정집처럼 꾸며진 센터에서 암 환자들이 식탁에 앉아 차를 마시며 평화롭게 얘기하고 있다.‘ 함께하는 죽음’으로 주목받는 이 센터가 내세운 슬로건은‘마지막 순간까지 삶의 기쁨을 즐기자’다. /게티이미지 멀티비츠

영국 특유의 '나눔' '기부' 전통도 영국인의 마지막 삶을 안온하게 만드는 동력이 되고 있다. 지난 8월 30일 'BBC 라디오 4'의 인기 프로그램 '여성시간(Woman's Hour)'에 피오나 헨드리라는 청취자가 출연했다. "암 투병으로 삶을 제대로 정리하지 못하고 떠난 남편을 지켜보며 '죽음 준비'의 필요성을 뼈저리게 느꼈다"는 그녀는 '죽음 준비' 전도사를 자청했다. 슬퍼하는 대신 그는 방송에서 "미리 생애 말기를 준비할 수 있는 '장례식 박람회'"를 제안했다.

영국 '호스피스돕기연합(Help the Hospices)'에 따르면 133개(2008년 현재)에 이르는 영국 내 민간 호스피스의 연간 예산은 5억파운드(약 8500억원). 이 중 정부 지원은 34%이고 나머지는 개인이나 단체의 기부로 운영된다. 그만큼 죽음을 위한 기부도 일반화돼 있다.

◇'죽음' 알리는 사회

처음부터 영국이 죽음에 호의적인 나라는 아니었다. '신사의 나라'인 만큼 죽음 얘기를 꺼리는 문화가 있었다. 사회 분위기를 바꾼 건 정부였다. 2008년 영국 정부는 고령화는 심각해지는데 죽음에 대한 사회적 준비가 부족함을 직시하고 전문가 집단을 구성해 보고서를 만들었다. '생애 말기 치료 전략(The End of Life Care Strategy)' 보고서였다.

비영리단체들도 동참했다. 2009년 출범한 민관합동기구 '다잉 매터스(Dying Matters: 중요한 죽음)'는 영국 보건부와 전국완화치료위원회(National Council for Palliative Care·NCPC)가 "죽음을 금기시하는 문화를 바꾸자"는 취지로 2009년 만든 단체다. 해마다 5월이면 '죽음 알림 주간(Dying Matters Awareness Week)' 행사를 연다. 이브 리처드슨 '다잉 매터스' 대표는 "거리낌 없이 생의 마지막을 얘기하고 직시하는 사회에서 '잘 살고 잘 죽기'가 가능하다"고 말했다. '죽음의 질' 1위라는 명성은 '의료 인프라(practice)' '정책(policy)' '사회 인식(public)' 삼박자 위에 얻어진 것이다.