입력 : 2013.02.07 03:04 | 수정 : 2013.02.07 09:00

[派獨 광부·간호사 50년 - 그 시절을 다음 세대에게 바친다]

[10] 권광수 前 청주대 교수의 고백

-"광부였던 아버지가 싫었다"

가난 이기려 택한 獨 탄광길 죽어라 공부해 박사 됐지만…

'광부'라는 낙인 지우고 싶었다… 사진 다 없애고 이력서에도 빼

-"광부 2代, 자랑스럽다"

어릴때 지긋지긋했던 석탄가루 이것이 가족을, 또 나를 살렸다

파독광부 사실 털어놓으니 마음에 감사함과 평안이…

권씨의 아버지도 광부였다. 권씨의 기억 속에서 아버지는 무능한 사람이었다. 아버지는 경북 문경에 있는 탄광에서 석탄을 캤다. 저녁이 되면 이까지 새까매져 돌아왔다. 어머니는 빠듯한 살림에 보태겠다고 시골 구멍가게에서 밤늦도록 일했다. 9남매의 장남인 권씨는 작은 방에서 동생들을 돌보며 밤늦도록 어머니를 기다렸다. 그는 "동생들을 돌보면서 '아버지처럼은 되지 않겠다'고 결심했다. 그러려면 공부를 열심히 해야 한다고 생각했다"고 말했다.

권씨는 바라던 대학(한양대 자원공학)에 들어갔다. 졸업 후엔 고등학교 교사로 교단에 섰다. 그토록 원하던 '아버지보다 나은 삶'을 살게 됐다고 생각했다.

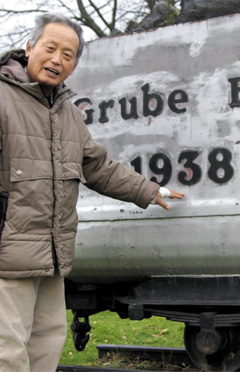

경북 상주에서 광부의 아들로 태어난 권광수씨는 27세 때인 1970년 12월부터 독일 탄광에서 3년간 일했다. 권씨는 “아버지처럼 살기 싫었지만 돌이켜보니 파독 광부 경험이 지금의 나와 나라를 일으켜세우고 아버지에게 감사하는 마음도 갖게 했다”고 말했다. /이태경 기자

경북 상주에서 광부의 아들로 태어난 권광수씨는 27세 때인 1970년 12월부터 독일 탄광에서 3년간 일했다. 권씨는 “아버지처럼 살기 싫었지만 돌이켜보니 파독 광부 경험이 지금의 나와 나라를 일으켜세우고 아버지에게 감사하는 마음도 갖게 했다”고 말했다. /이태경 기자

'파독 광부 모집.' 여느 때처럼 출근 준비를 하다가 본 구인광고였다. 그렇게 혐오하던 아버지의 직업이었는데 눈이 번쩍했다. 그것도 머나먼 이국 땅에서 해야 하는 일이었지만 마음이 흔들렸다. 그는 "파독 광부의 보수가 교사 월급의 5배였다. 지긋지긋한 가난과 책임감에서 벗어나고 싶었다"고 했다.

1970년 12월 권씨는 독일 노르트라인베스트팔렌주 딘스라켄 광산 기술부에서 일하게 됐다. 광부들이 작업을 마치고 철수하면 낮 동안 사용한 채굴기를 점검하고 손보는 일이었다. 밤 10시부터 아무도 없는 지하 1000m 막장에 혼자 남아 동틀 때까지 기계를 점검했다. 새벽 6시쯤 기숙사에 돌아와 땀과 석탄가루로 범벅된 자신의 모습을 거울에 비춰보며 여러 번 눈물을 삼켰다. 월급 1200마르크(당시 약 18만원)의 대부분을 한국에 있는 가족들에게 보냈다. 권씨는 "맥주 한잔 마실 돈도 남기지 않았다"고 했다.

독일 탄광 갱도에서 작업 중인 광부들 모습. 각종 도구와 기계를 사용해야 하는 작업 환경은 항상 위험이 뒤따랐다. /파독광부간호사간호조무사연합회 제공

독일 탄광 갱도에서 작업 중인 광부들 모습. 각종 도구와 기계를 사용해야 하는 작업 환경은 항상 위험이 뒤따랐다. /파독광부간호사간호조무사연합회 제공

대학을 나오고 교사로 근무했던 그에게 힘든 나날을 잊게 해주는 유일한 위안은 책이었다. 광부 계약 기간 동안 부지런히 공부했다. 서툴었던 독일어는 아침에 퇴근해 쪽잠을 자고 동네 공원에 나가 한 손엔 한독(韓獨)사전을 쥐고 길거리에서 만나는 낯선 이들에게 말을 붙이며 익혔다. 어느새 동료의 애로사항을 회사에 전달할 수 있을 만큼 독일어 실력이 늘었다.

계약 기간 3년이 끝나고 그는 아헨대에서 자원 암석역학을 공부했다. 파독 간호사와 만나 결혼도 했다. 독일 생활 10년째 되던 해 박사학위를 받았고, 한국을 떠난 지 14년 만에 해외에 거주하는 유능한 교포들을 불러들이는 유치과학자 신분으로 그야말로 금의환향했다.

권씨는 그동안 연구기관이나 대학에 이력서를 낼 때 파독 광부 경력은 쓰지 않았다. 그는 "광부인 아버지를 부끄러워했던 것처럼 나 자신도 광부 출신이라는 게 부끄러웠다"고 했다. 권씨는 지난 2007년 파독 광부였다는 사실을 주위에 털어놓고 그해 청주대를 정년퇴임했다. 그는 "손가락질하면 어쩌나 싶었는데 동료들이 놀라워하면서 격려하더라"고 했다. "그때 광부 이력을 털어놓고 나니 평생 나를 괴롭혔던 '광부 트라우마'도 사라졌고 아버지도 달리 보였다"고도 했다.

권씨는 "아버지는 광부 일을 하며 나와 형제들을 낳고 키우셨다. 나 역시 파독 광부로 일했기 때문에 지금의 내가 있는 것"이라며, "돌이켜보니 아버지가 자랑스럽고, 나도 자랑스럽다"고 했다.

- "파독 광부·간호사들 사연 읽고 눈물 났다" 이준우 기자

Copyright ⓒ 조선일보 & Chosun.com

입력 : 2013.01.01 03:00 | 수정 : 2013.01.01 18:36

[派獨 광부·간호사 50년 - 그 시절을 다음 세대에게 바친다] [1] 독일 현지 르포

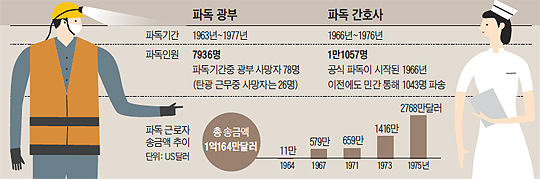

광부 7936명·간호사 1만1057명, 1963년부터 1977년까지 독일 파견

"매일 막장서 2~3명 부상… 쉬고 싶어 망치로 손 쳐달라 부탁도 했지

당시 조국으로 보낸 1억달러, 경제 발전 밑거름됐다는 게 자랑스럽다"

파독 광부 출신 김근철씨가 지난달 14일 독일 아헨의 옛 에밀마이리시 광산 자리에 전시된 화차를 가리키고 있다. /양모듬 특파원

파독 광부 출신 김근철씨가 지난달 14일 독일 아헨의 옛 에밀마이리시 광산 자리에 전시된 화차를 가리키고 있다. /양모듬 특파원

1963년 12월 21일 가난한 나라 한국의 젊은이 123명이 독일에서 광부로 일하려고 비행기에 몸을 실었다. 1966년엔 간호사 128명이 독일 땅을 밟았다. 1977년까지 광부 7936명과 간호사 1만1057명이 독일로 파견됐다. 광부·간호사를 파견하며 빌린 차관과 그들이 송금한 1억여 달러의 외화는 한국 경제 발전의 밑거름이 됐다. 50년 세월이 흐른 지금 그들은 "우리가 흘린 눈물과 땀의 가치를 후대에 전하고 싶다"고 말한다.

"저기 돌산 보이세요? 실은 석탄을 캐내면서 파올린 돌이 쌓인 거예요. 우린 '버럭산'이라고 불렀어요."

독일 서부 아헨에 사는 김근철(75)씨는 지난달 14일 시 외곽 공업지역 아돌프 광산을 찾았다. 그는 높이 20~30m쯤 돼 보이는 돌산을 보더니 연신 사진기 셔터를 눌렀다. "50년 전 처음 여기 왔을 때 신체검사 받고 가장 먼저 한 작업이 저곳 주위에 나무 심는 일이었는데…."

김씨는 1963년 12월 21일 파독 광부 1진 123명 중 60명과 함께 아돌프 광산에 배치됐다. 서울 김포공항을 출발해 알래스카와 뒤셀도르프 공항을 거쳐 19시간 걸리는 길이었다. 탄광 풍경을 보고는 겁이 덜컥 났다. 그래도 한국에선 신학대학을 다닌 목사 지망생이었다. 말도 통하지 않는 낯선 나라에서 광부 일을 하게 되리라고는 꿈에도 생각하지 못했다. 고향에 내려가 부모님 농사일을 돕고 있을 때 어느 날 한 친구가 신문을 가져왔다. '파독 광부 모집'. 인생이란 때로 우연이 결정한다는 걸 그때 알았다.

"처음 5년간 10명이 죽었어요. 거의 매일 2~3명씩 막장에서 부상을 당했지요. 일이 너무 힘들어서 '좀 쉬게 망치로 내 손을 내리쳐달라'고 한 동료도 있었어요."

김씨가 독일에 광부로 가게 된 큰 배경에는 1960년대 초 어려웠던 미국의 경제 사정이 있다. 미국은 경기가 나빠지자 한국 등 제3세계에 지원하던 무상원조를 중단했다. 박정희 정부는 독일(서독)로 눈을 돌렸다. 광부와 간호사를 독일에 파견하고 대신 3000만달러의 차관을 빌렸다. 이 차관과 그들이 송금한 총 1억여 달러는 한국경제발전의 밑거름이 됐다. 1963년 1인당 국민소득 100달러로 세계에서 가장 가난한 나라에 속했던 한국은 반세기 만에 1인당 국민소득 2만달러가 넘었고 세계 15위 경제대국(GDP 기준)이 됐다.

파독 광부들은 탄광촌 하숙집에서 한 방에 3명이 같이 살았다. 일당은 19마르크. 당시 한국 돈으로 1222원(1964년 환율 기준)이다. 독일에선 맥주 대여섯 잔밖에 못 마실 돈이었지만 한국에 보내면 큰돈이 됐다.

1961년 11월 한국 정부는 광부와 간호사를 파견하고 차관을 받기 위한 협정을 독일(서독)과 체결했다. 1963년 12월부터 1977년 10월까지 광부 7936명과 간호사·간호조무사 1만1057명이 독일에 파견됐다. 광부들은 1000m 아래 지하 광산에서 석탄을 캤다. 사진은 근무 중 휴식을 취하고 있는 광부들의 모습. /한국산업개발연구원 제공

1961년 11월 한국 정부는 광부와 간호사를 파견하고 차관을 받기 위한 협정을 독일(서독)과 체결했다. 1963년 12월부터 1977년 10월까지 광부 7936명과 간호사·간호조무사 1만1057명이 독일에 파견됐다. 광부들은 1000m 아래 지하 광산에서 석탄을 캤다. 사진은 근무 중 휴식을 취하고 있는 광부들의 모습. /한국산업개발연구원 제공

파독 1진 광부인 조립(73)씨는 "우리 경제 발전에 기여한 파독 광부였다는 사실이 자랑스럽다"고 말했다.

"처음 여기 오니까 독일 사람들이 한국에 대해 아는 것이라곤 전쟁과 가난밖에 없었어요. 부끄러웠지요. 그런데 10년 후 한국에 가보니 흙빛 민둥산들이 나무가 울창한 푸른 산이 돼 있더라고요. 독일의 아우토반 같은 고속도로도 생겼고요. 그때 처음으로 내 조국 이야기를 자랑스럽게 꺼낼 수 있었어요. 희망 없는 나라에서 희망 있는 나라가 된 거예요."

그러나 허전한 마음이 없는 것은 아니다. 지난해 회원 10여명이 세상을 떠났다. "어떤 보상을 바라는 건 아닙니다. 다만 조국이 우리를 잊고 있는 것 같아 섭섭한 마음이 들어요." 그는 "우리가 다 사라지면 파독 노동자들과 한국 산업화의 역사까지 함께 묻혀버리는 것은 아닌지 걱정된다"고 했다.

- [2013 신년특집] 사진·영상展, 기념 조형물·위령탑 건립, 전시관 개관… 에센=양모듬 특파원

- [2013 신년특집] 파독 광부 "박정희, 가엾은 대통령이었다" 쾰른=양모듬 특파원