▲ 에드워드 페저(Edward C. Feser) 교수의 ‘왜 대학은 좌파 세력에 의해 지배되고 있는가(Why Are Universities Dominated by the Left?)’

※ 본 글은 미국 파사데나대학(Pasadena City College)의 철학과 교수인 에드워드 페저(Edward C. Feser)가 2004년 2월 13일, 테크센트럴스테이션(Tech Central Station)이라는 웹기반 매체에 기고한 ‘Why Are Universities Dominated by the Left?’라는 에세이를, 원 저자의 허락을 얻어 미디어워치 편집부 현대사상팀이 번역해 공개하는 것이다.

오늘날 대한민국에서 언론학술이나 문화예술 분야에서 좌파적 가치관(흔히 ‘political correctness’라고 얘기되는 것들)은 상식이나 개념이라는 이름 하에 ‘지배이데올로기’로 자리 잡고 있으며 이에 대한 도전과 저항을 사실상 허용하지 않고 있다. 하지만 이런 ‘지배이데올로기’로서의 좌파적 가치관의 상당수들은 비판적 검증이 필요하며, 그 이외의 대안적 가치관에 대해서도 깊이 음미해볼 필요가 있다는 것이 미디어워치 편집부 현대사상팀의 판단이다.

앞으로 미디어워치 편집부 현대사상팀은 통속적인 주류 좌파적 가치관에서 벗어난, 대한민국 지성사회에서 검열되고 있는 참신하면서도 탁월한 현대 사상, 이론을 본 코너(현대사상)을 빌려 적극 소개할 예정이다.

아래 글의 사진과 캡션은 모두 미디어워치 편집부 현대사상팀이 첨부한 것이다.

왜 대학은 좌파 세력에 의해 지배되고 있는가

(Why Are Universities Dominated by the Left?)

미국 대학에서 좌파의 헤게모니는 워낙 압도적이어서 좌파 인사들조차 이를 부인하지 않을 정도다. 사립대학이든, 공립대학이든, 아이비리그이든, 전문대학이든 간에 우리는 오늘날 대학의 커리큘럼이 다음과 같은 주제들로 가득 차있다고 확신할 수 있다.

- 자본주의는 근본적으로 불공평하고, 비인간적이며, 사람들을 가난하게 만든다.

- 사회주의는, 비록 현실에서 실패했다고 하더라도, 가장 고귀한 이상에서 비롯된 것으로 우리는 그 선각자들(특히 마르크스)로부터 배워야 한다.

- 세계화는 제 3세계의 가난한 이들에게 피해를 준다.

- 자원은 위험한 속도로 소진되고 있으며, 인류의 산업 활동은 “지구환경”에 그 어느 때보다 위협적이다.

- 남자와 여자 사이의 정신적, 행동적 차이는 “사회적인” 공상물일 뿐이고, 남자와 여자 사이의 소득 및 직업의 차이도 어디까지나 “성차별”의 결과일 가능성이 높다.

- 미국 하위계층의 병리 현상은 인종차별 때문이며, 제 3세계의 병리 현상은 식민지배의 후유증 때문이다.

- 서양 문명은 특히 여성과 유색인종에 대해서 유례없이 가혹한 문명이다. 또한 서양 문명의 유물은 모두 비서양 문화의 유물보다 영적으로 열등하다.

- 전통적인 종교적 믿음, 특히 기독교는 현대 과학의 성취에 대한 무지에 기반을 두고 있고 오늘날에는 더 이상 그 믿음을 합리적으로 정당화할 수 없다. 종교적 신념은 ‘덧없는 희망’ 말고는 아무것도 주장하지 못한다.

- 전통적 도덕관념들은, 특히 성적인 관계(동성애 등)와 관련된 부분에 있어선 미신과 무지에 의존하고 있으므로 합리적인 정당화가 불가능하다. 이 외 기타 등등.

필자의 관점에서 볼 때 이 모든 관점들은 틀렸다. 일부는 명백하게 틀렸다. 어쨌든 위의 관점들에 대해서는 그 어떤 좌파들이라도 긴장할 수밖에 없는 훌륭한 사상가들도 이전부터 비판적 견해를 밝혀 왔다.

그러나 오늘날 대학가에서는 저런 관점들이 진지하게 도전받는 사례를 찾아보기가 어렵다. 각 관점들이 너무 당연하다고 인정되어서, 다른 반대 시각은 무지 또는 기득권의 이해관계에서 비롯됐다고 간주되거나 아예 토론할 가치도 없다고 평가된다.

위 관점들에 대해서 비판적 의견을 냈던 과거의 위대한 사상가들은 낡은 박물관의 유물로 취급받고, 그런 사상가들의 비판적 의견은 오직 비웃을 목적으로 희화화되어 한심한 캐리커처 밖에 되지 않는다. 위 관점들에 비판적 의견을 제시하는 현대의 사상가들 또한 전적으로 무시되거나, 역시 희화화되어 조롱받고 망각의 길로 보내지고 있다.

오늘날 미국 대학 캠퍼스를 방문한다면, 비명을 지르고 싶을 정도로 수도 없이 듣게 되는 건 이른바 '다양성'에 대한 ‘주술적 예찬(mantra)’이다. 하지만 아이러니하게도 대학 캠퍼스에서 결코 접할 수 없는 것은 정작 학계에서 가장 중요한 종류의 다양성이다. 종교, 윤리, 정치와 같이 가장 근본적인 주제에 대한 '사상의 다양성' 말이다.

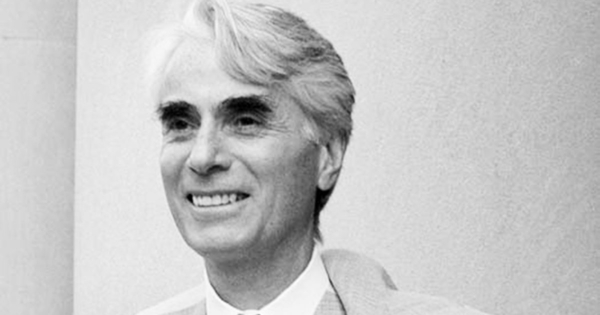

▲ 본 글의 저자인 에드워드 페저 교수는 미국의 시사지 ‘내쇼날리뷰(National Review)’가 “철학 분야 현대의 저술가 중 최고의 한 사람”으로 평가한 바 있는 미국의 저명한 보수우파 철학자다. (사진출처 : 유투브 강연 동영상 Edward Feser & Jonathan Sanford - Science and Faith Conference / Franciscan University of Steubenville 에서 캡쳐)

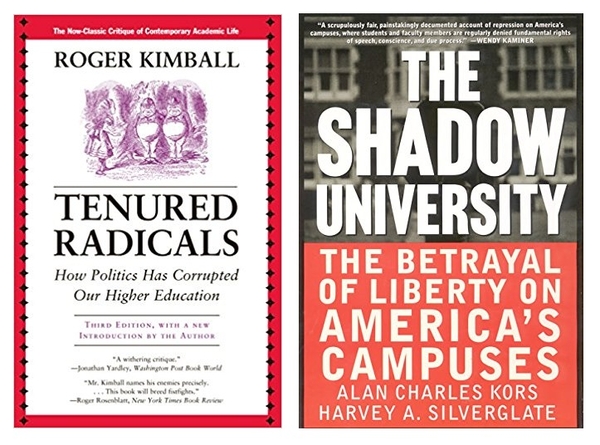

▲ 미국에서는 강단좌파들의 문제점과 관련하여 다양한 서적들이 출판되고 있다. 로저 킴볼(Roger Kimball)의 ‘종신교수직 급진주의자들: 정치가 어떻게 고등교육을 부패시켰나(Tenured Radicals: How Politics Has Corrupted Higher Education)’, 그리고 앨런 찰스 코스(Alan Charles Kors)와 하비 실버글레이트(Harvey Silverglate)의 ‘그림자 대학: 미국 대학캠퍼스의 자유에 대한 배반(The Shadow University: The Betrayal of Liberty on America's Campuses)’

이건 물론 어제오늘의 이야기가 아니다. 로저 킴볼(Roger Kimball)의 ‘종신교수직 급진주의자들: 정치가 어떻게 고등교육을 부패시켰나(Tenured Radicals: How Politics Has Corrupted Higher Education)’, 또는 앨런 찰스 코스(Alan Charles Kors)와 하비 실버글레이트(Harvey Silverglate)의 ‘그림자 대학: 미국 대학캠퍼스의 자유에 대한 배반(The Shadow University: The Betrayal of Liberty on America's Campuses)’와 같은 연구서에서도 이미 이 문제를 다룬 바 있다.

하지만 놀라운 것은 도대체 ‘왜’ 대학이 좌파에 의해서 점령되었는가라는 문제에 대한 사람들의 관심이 거의 없다는 것이다. 그것이 바로 필자가 이 에세이에서 고찰해보고 싶은 주제다. 관련하여 다양한 연구들이 발표된 바 있고 그 중 다수는 명백히 바로 이러한 의문에 대한 답변의 일부를 포함하고 있다.

그러나 어느 누구도 ‘왜’ 대학이 좌파에 의해 점령되었는가라는 문제에 대한 핵심을 건드린 적은 없다. 적어도 이 문제와 관련하여 아직 광범위하게 받아들여지거나 주목을 끌어낸 연구는 없다.

이 글에서는 현재까지 제시된 이론들을 검토하고 그 이론들의 가장 두드러진 결함이 무엇인지 지적할 것이다. 그리고 이어지는 2부(

‘좌파주의는 바로 대학 교수의 아편이다’)에서 이 문제에 대한 더욱 타당한 설명을 시도해 보려 한다.

좌파는 올바른가? Is the Left Correct?

대부분의 대학 교수들이 중도우파적인 의견이 제안되면 그냥 즉각 묵살을 해버리듯, 우리도 역시 일고의 여지도 없이 일축해버려야할 생각이 있다. 그것은 글 초반에 나열했었던 관점들과 같은 좌파적 관점들이 단순히 올바르다는 생각이다. 또 학자는 일반인보다 똑똑하니까 그들이 옳다고 하면 아마 옳을 거라는 생각이다.

이렇게 말하는 건 필자가 단순히 좌파적 관점을 거부해서가 아니다. 대학 교수 또는 일반적인 지식인 다수의 의견이 생활현장에서 치열하게 살아가는 보통 사람의 의견보다 현실을 선험적으로 더 잘 반영할 거라는 건 너무나 순진한 생각이다. 적어도 현실적인 사안에서 말이다.

이런 주장이 어쩌면 직관에 반하는 것으로 들릴지 모르겠지만, 사실은 이리 주장할 만한 깊은 철학적인 이유가 있다. 이 이유를 지금부터 분석해 볼 것이다.

일단 우리는 상아탑에서 나온 견해가 진리를 위한 지표가 될 수 있다는 주장에 대해서 아주 명백한 반례들이 있다는 것에 주목할 수 있다. 가장 눈에 띄는 반례는 (지금 보면 어처구니가 없는) 과거 19세기와 20세기의 지식인들 사이에서 경제적 독트린으로 추앙받았던 ‘사회주의’의 인기이다.

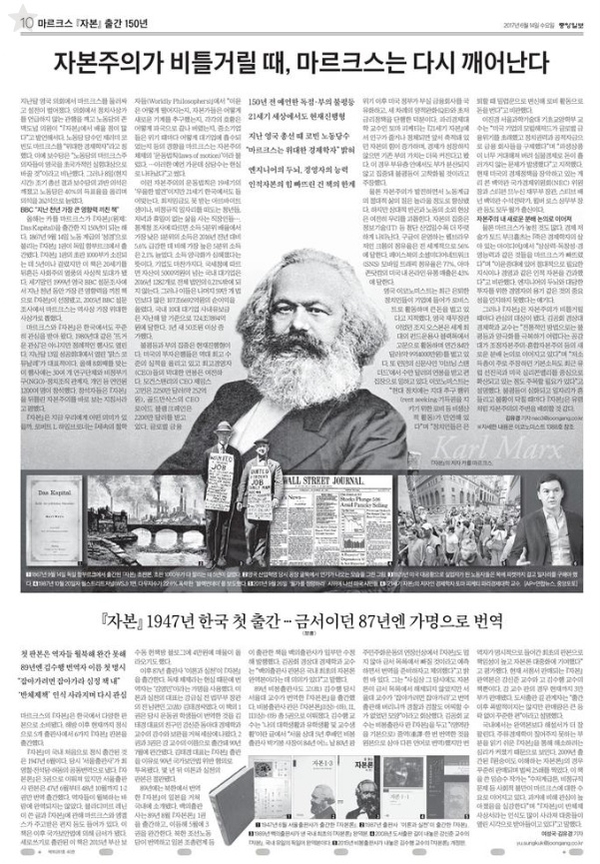

▲ 한국에서도 사회주의와 마르크스의 인기는 특히 지식인 계층을 중심으로 사그라들줄을 모른다. 심지어 중앙일보와 같은 상대적 보수우파 매체에게조차 사회주의자와 마르크스는 중요한 지적 상품이다. 중앙일보 2017년 6월 14일자 기사 ‘자본주의가 비틀거릴 때, 마르크스는 다시 깨어난다’

모호한 도덕적 환상으로서의 ‘사회주의’는 아직도 현대의 지식인들 사이에서 살아 숨 쉬고 있다. 하지만 시시한 학구적 분야 외에, 특히 실증분석이나 이론적 엄격함이라는 것 자체가 생소한 학문적 분야(가령, 현대 문학 이론, 사회학, 또는 정치화된 민족학, 여성학 분야)를 제외하고는 이제는 아무도 사회주의 경제학을 더 이상 진지한 대안으로 받아들이지 않는다.

그 이유는 지식인들이 더 똑똑해졌기 때문이 아니라, 경험에 기반을 둔 차가운 현실이 경제적 독트린으로서의 사회주의를 너무나 단호하게 논파해버렸기에 상아탑의 공상가들조차도 현실을 인정하지 않을 수 없게 되었기 때문이다.

그러나 – 바로 이 부분이 핵심인데 – 과연 지식인 계층이 저 진실을 알아차리기까지 굳이 악몽 같은 70년간의 사회주의의 실험이 필요했었느냐는 것이다. 사회주의 경제학을 지향하는 주장들이 확정적으로 증명된 적은 한번도 없었는데 말이다. 이론적 체계로서의 사회주의는 타당한 근거를 갖춘 적이 없었고, 진지하고 엄격한 분석보다는 감상적이고 허세적인 면이 컸다. 사회주의는 현실적 대안이라기보다는 단지 자본주의에 대한 불만을 표현하는 방법에 불과했다.

게다가, 사회주의의 비판자들은 사회주의가 현실에서 시행될 경우 폭정과 경제적 무능력을 동반할 거라고 일찌감치 예측했던 바 있다. 이는 비단 상식에만 근거한 게 아니라 정밀한 이론에 따른 예측이었다(이미 상식적인 선에서도 충분했지만 말이다). 예를 들어, 1920년대부터 미제스(Mises)와 하이에크(Hayek)는 사회주의에 대한 반론을 펼쳤는데, 그들의 주장은 너무나 강력했기 때문에 정상적인 사람이라면 어떻게 이 주장을 들어보고도 사회주의를 합리적인 정치적, 경제적 이론으로 간주할 수 있었는지 알 수가 없다.

만약 대부분의 지식인이 중립적이고 냉정한 자세로 사회주의를 평가했었다면, 공산권이 무너지기 수십 년 전부터 사회주의는 이미 소수의 견해 밖에 되지 않았을 것이다. 여기서 우리는 얼마나 소모적 감성과 유행이 냉정한 분석을 방해하고, 단지 일반인뿐 아니라 지식인들의 정신도 지배할 수 있는지 볼 수 있다. 물론, 이 글에서는 구체적으로 지식인들에게 영향을 미치는 감성과 유행에 대해 분석할 것이다.

다른 이론들 Other Explanations

이미 언급했듯이, 대학의 좌파 지배 현상에 대해서 제시된 유망한 이론들이 있다. 이 이론들을 차례대로 검토해보자. 첫째는 바로 아래 이론이다.

1. “좌파의 생존” 이론 The "survival of the left-est" theory

대학 교수들이 ‘다양성’을 떠들어대면서도 실은 자신들이 공유하는 정치, 윤리, 문화적 사안에서 폭넓게 동의하는 사람들만을 계속해서 동료로 뽑는다는 이론이다. 대학 교수들은 대부분 중도좌파인 경향이 있어서 명백히 중도우파인 사람들은 채용 및 종신 재직권 결정에서 제외해버릴 가능성이 높다. 이는 틀림없이 대학의 좌파 지배 현상의 많은 부분을 설명한다.

그런데 이 이론은 기껏해야 좌파 교수진이, 중도좌파의 숫자가 소위 '임계량'에 도달하고 난 후에, 그 기득권을 유지하는 방식만을 설명하고 있다. 하지만 애초에 임계량까지 왜 도달하였는가? 왜 이런 움직임에 대항하거나, 또 최소한 이념적 균형이라도 맞출 보수우파 세력조차 찾아보기 어려운가? 대학 교수라는 직업 자체가 좌편향으로 치달을 수밖에 없는 본질을 갖고 있기 때문인가? 적어도 다른 이론은 그렇다고 지적한다. 다음 이론의 예를 보자.

2. “교실 같은 사회” 이론 The "society as classroom" theory

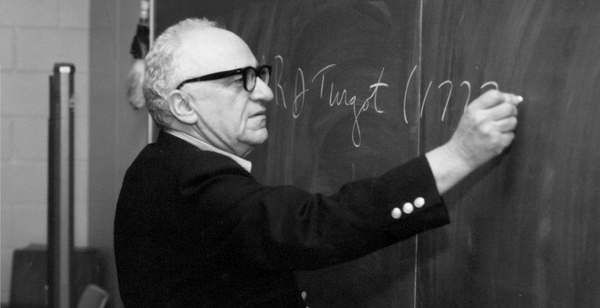

▲ 로버트 노직(Robert Nozik)은 자유지선주의, 자유의지주의로 번역되곤 하는 리버테리어니즘 사상의 대가로 평가받고 있다. 평등을 강조하는 존 롤스(John Rawls)와 대립해 자유를 강조하는 사상적 라이벌로도 자주 위치지어지곤 한다. 리버테리어니즘은 아나키즘, 무정부주의와도 맥락이 통하는 부분이 많다.

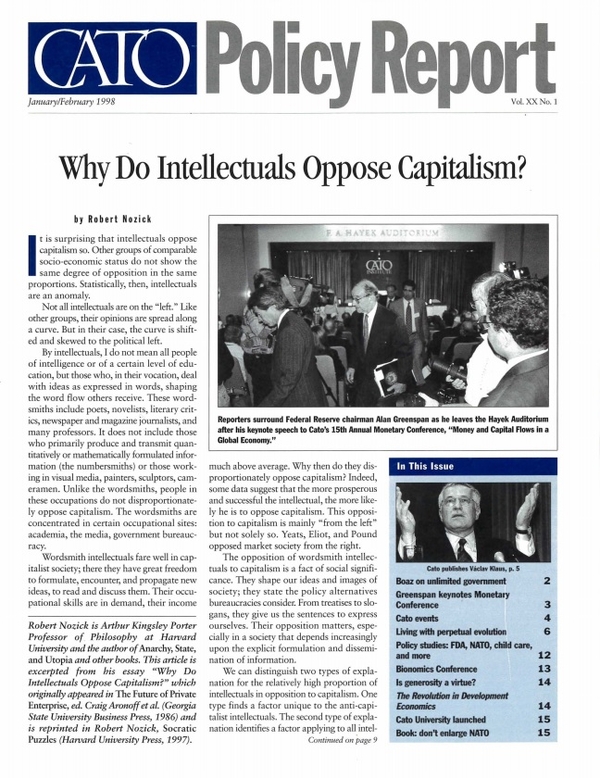

▲ 리버테리언(libertarian)으로 잘 알려진 로버트 노직(Robert Nozik), 그의 유명한 에세이 “왜 지식인들은 자본주의에 반대하는가?(Why Do Intellectuals Oppose Capitalism?)”는 미국의 리버테리언 조직체인 케이토 연구소(Cato Institute)의 정책 리포트 1998년 1/2월호에 소개된 바 있다. 이 유명한 글은 국내에서 인터넷을 중심으로 번역본이 여러개 공개된 바 있다.

전형적인 지식인을 상상해보라. 그는 어렸을 때 학업에서는 뛰어났지만, 사교적으로는 어색했다. 그는 통제된 사회적 환경(교실)에서 어떤 통합적 체계(교과과정)를 집행하는 중앙권력(선생)의 지시에 모범적으로 따름으로써 보상을 받았다. 그러나 교실 외부(놀이터, 파티, 데이트 등)에서는, 즉 젊은이들의 자발적이고 무계획적인 상호 작용이 지배하는 영역에서는 어떤 노력을 했든 보상받지 못했다. 따라서 그는 전자의 환경이 후자보다 더 합리적이고 공평하다고 생각할 것이다. 어쩌면 무의식적으로 전자의 환경을 일반화해서 사회 전체에 적용하길 바랄 수 있다. 시민들의 자유로운 상호작용에 따른 무계획적인 결과보다는 정부 권력에 따른 중앙집권적인 정책을 선호할 수밖에 없다. 노직의 이론과 연관해서 다음 이론도 생각해보라.

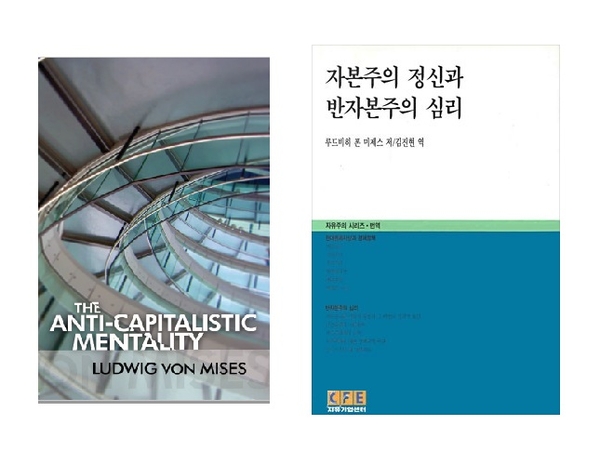

3. 억울함 이론 The resentment theory

학창시절 뿐 아니라 커리어에서도 지식인은 자신이 동년배들에 비해 부당하게 대우받고 있다고 느낀다. 루드비히 폰 미제스(Ludwig von Mises)가 저서인 ‘반자본주의 심리(The Anti-Capitalistic Mentality, 편집자주 : 한국에서는 '자본주의 정신과 반자본주의 심리'라는 제목으로 번역되어 소개된 바 있다.)’에서 강조했듯이, 자본주의 사회에서 지식인은 사업가, 운동선수 및 연예인에게 돌아가는 더 높은 금전적 포상에 대해 억울해한다(사업가, 운동선수, 연예인은 이미 학창시절에도 지식인보다 놀이터와 파티에서 더 인기가 많았던 이들이다). 이것은 지식인이 자신의 직업이 돈벌이는 덜 되지만 훨씬 더 중요한 일이라고 자부하기 때문이다.

래퍼 '피 디디'의 최신 앨범이 수백만 장 팔린 반면, '두디'교수의 권위 있는 다섯 권짜리 리히텐슈타인에 대한 역사서는 정확히 106권 팔렸을 뿐이고 이조차도 모두 대학교 도서관 속에 묻힐 운명이라면, 두디 교수는 과연 시장경제가 경제적 포상을 분배하는 데 있어서 가장 공정한 길인지 의심하게 된다.

물론 누군가는 래퍼 '피 디디'보다 '두디'교수를 선호할 수 있지만, 그렇다고 해서 다른 동료 시민들이 이에 동의하지 않는 것을 부당하다고 생각하지는 않을 수 있다. 여기서 다음의 이론으로 연결된다.

4. “철인 왕” 이론 The "philosopher kings" theory

많은 지식인들은 다른 사람들이 자신들의 일의 진가를 알아보지 않는 것이 자기 자신에게만 부당하다고 생각하지 않는다. 다른 동료 시민들한테도 역시 부당하다고 본다. 지식인들은 자신들의 일은 워낙 위대한 가치를 가졌기 때문에 다른 사람들은 이를 선호하지 않음으로써 스스로 손해를 보고 있고, 시민들의 해이한 지적 수준을 방조하는 사회도 시민들에게 해를 끼치고 있다고 믿는다. 따라서 시민들 자신의 이익을 위해, 사람들이 지나친 선택의 자유를 허락받아서는 안 된다고 생각한다. 그리고 인간사의 ‘전문가’들이 나서서 그들의 인생을 감독해야 한다는 결론에 이르게 된다. 스스로 그 ‘전문가’라고 여기는 지식인들은 사심 없이 이 자리에 자원한다.

이와 같이 “철인 왕”의 이상은 왜 지식인들이 좌파로 치우치는지에 대한 또 하나의 가능한 설명이 될 수 있다. 즉, 지식인은 정부의 힘이 강할수록 자신의 사상을 구현할 기회가 늘어날 거라 믿는다.

하이에크가 자신의 에세이 ‘지식인과 사회주의(The Intellectuals and Socialism)’에서 제시하듯, 평균적 지식인은 가장 똑똑한 사람들이 세상을

경영, 통치하는 게 당연하다고 판단한다. 물론 이 판단은 지식인이 일반적으로 다른 사람들보다 경영, 통치 능력이 좋다는 것을 가정한다. 그런데 무엇이든 의심하는 것이 직업인 지성인의 상당수가 의외로 이 가정에는 의문을 가지려 하지 않는다. 틀림없이 의심해 볼 이유가 있는데도 말이다. 그 이유는 위에 언급한 사회주의의 실패와도 연관이 있다.

하이에크가 주장한 것으로 유명하지만, 대규모의 사회제도는 극도로 복잡해서, 아무리 똑똑한 사람이라도 제도를 처음부터 만들거나 사회주의적 경제계획가나 정치-문화적 혁명가처럼 제도 전체를 뜯어고칠 수 없다. 피비린내 나는 혼돈으로 빠진 프랑스 혁명, 그 후 즉각 이어진 나폴레옹의 통치, 소련의 타락과 갑작스러운 붕괴, 공산주의의 제도화된 광기를 보라. 모두 이를 명백히 확증시켜 준 사례들이다.

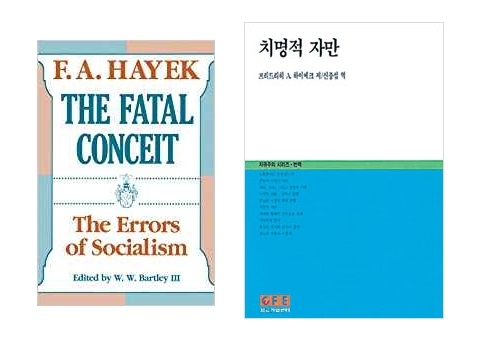

그래도 지식인들은 여전히 속고 있다. 모든 사람들이 학술지에서 논의된 세계적 시각을 따르기만 한다면 세상이 더 나아질 거라고 생각하면서 말이다. 하이에크는 저서인 ‘치명적 자만(The Fatal Conceit)’에서 “지식인은 자신의 지력을 과대평가하는 경향이 있다”고 밝힌 바 있다. 그뿐만 아니라 지식인은 지력이 과대평가될 수 있다는 주장 자체를 충격적으로 생각한다.

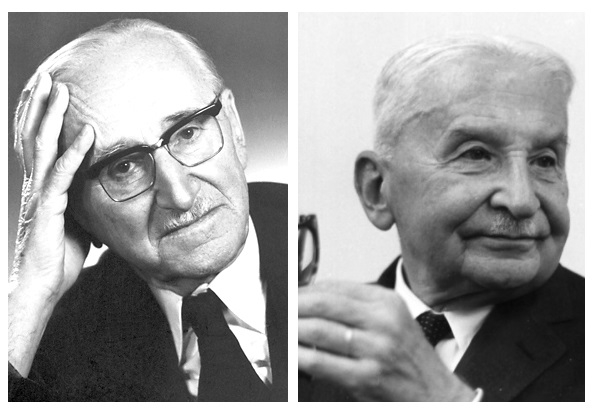

▲ 프리드리히 하이에크(Friedrich August von Hayek)와 루드비히 미제스(Ludwig von Mises)는 이른바 오스트리아 학파의 거두로, 대표적인 자유주의 경제학자들로 평가받고 있다.

▲ 하이에크는 지식인의 교만함을 꾸짖는 책인 ‘치명적 자만(The Fatal Conceit)’을 저술했다. 고전으로 꼽히는 이 책은 국내에서도 강원대 신중섭 교수에 의해서 두 차례 번역 소개된 바 있다.

▲ 미제스의 저서인 ‘반자본주의 심리(The Anti-Capitalistic Mentality)’는 ‘자본주의 정신과 반자본주의 심리’라는 책으로 번역되어 나와 있다.

지력에 한계라는 것이 존재할 때, 지력은 당연히 과대평가 될 수 있다. 그런데 가장 뛰어난 지력을 가진 사람조차도 한계는 있지 않는가. 이 사실을 받아들이는 데에는 단순한 겸손 그 이상도 이하도 필요 없는데, 이 겸손이 지식인에게는 많이 부족하다. 특히 자신의 학구적 업적이 뛰어날 경우엔 더욱 그렇다.

그렇다 해도, 지식인들은 직업적으로 ‘비판적 사상가’이니까 결국은 자신들이 사회 공학자로서 부족하다는 사실을 직면하지 않을까? 반드시 그렇지는 않을 것이다. 적어도 다음 이론에 따르면 말이다.

5. “망상” 이론 The "head in the clouds" theory

아마 일반인이 가장 선호하는 이론일 것이다. 지식인들이 추상적이고 이론적인 영역에서 아무리 똑똑하다 해도, 현실적인 일반 상식이나 일상에서의 지혜에서는 철저히 부족하다는 이론이다. 즉 현실 세계와는 동떨어져 있다는 것이다.

좌파적 패러다임이 분별없고 상식에 반할 뿐 아니라 현실과 거리가 멀다는 사실을 보면, 지식인이 이에 끌리는 것은 어쩌면 당연하다. 가장 실증 지향적인 사상가들조차도 이론적 ‘모형’에 집착한다는 점을 고려할 때, 이 “망상” 이론은 상당히 설득력이 있어 보인다.

이론적 모형은 정밀히 구축하는데 상당한 노력을 필요로 하며, 교수의 직업적 평판은 이를 얼마나 잘 해내느냐에 달려있다. 그러니 지식인들이 이런 모형을 포기하기를 싫어하는 게 당연하다. 현실과 모형이 충돌한다면, 그들은 무의식적으로도 모형을 선택할 거다.

일반적인 대학 교수의 일상생활이 매우 인위적인 환경에서 이뤄진다는 점도 고려해야 한다. 대학 교수는 학교, 학회, 학술지 등에서 고상하고 끈질긴 토론을 통해 의견 차이를 조율하는 데 익숙하다. 폭력이나 반대편의 사욕에 어필하는 방법을 쓰지 않고 말이다. 이를 보면, 대학 교수들이 가지고 있는 유엔(UN)에 대한 터무니없는 믿음이나 평화주의에 대한 관심을 이해하기 어렵지 않다.

그들은 제 3세계 독재자, 테러리스트 및 다른 악당과의 문제 또한 “계속 대화를 함으로써” 해결할 수 있다고 믿는다. 어쨌든 그가 매일 상대하는 사람들은 모두 그처럼 점잖은 설득에 익숙하지 않은가. 그러니 모든 사람이 다 그렇지 않겠는가?

사업가와 연예인의 높은 소득에 대해 불만을 가졌든 어쨌든, 대학 교수들은 일반적으로 편하게 사는 편이다. 아마 학기당 2~3개의 과목을 가르치며 일주일에 3일만 출근할 수도 있다. 게다가 여름방학도 있다. 여름에 파트타임으로 5개의 과목을 가르친다 해도, 그렇게 셔틀버스 타고 캠퍼스 왔다 갔다 하는 정도를 맥도날드에서 햄버거 뒤집는 일과 비교할 수는 없다. 종신직 교수라면 말할 것도 없다.

대학 교수들은 양질의 건강보험 및 여러 혜택들, 때때로 갖는 안식 휴가, 일생의 일자리 보장 모두 다 가졌다. 그들은 세금만 충분히 올리고 관련 규정만 만든다면 모두가 그런 삶을 살 수 있을 거라고 생각할 수도 있다.

경제학자가 아닌 이상(어떤 경우에는 그가 경제학자라 해도), 미처 생각지 못한다. 그의 편안한 삶을 가능하게 해주는 경제적 세력기반이 아주 고립되고, 특유하고, 인위적이라는 것을 말이다. 또한 이 경제적 세력기반은 더 큰 경제 질서에 기생하는데, 만약 국가가 모든 일을 대학 교수들이 생각하는 기준에 맞추려고 한다면 그 질서의 기반이 무너지리라는 것을 말이다.

지식인은 평균적인 사업가가 겪는 현실과 그런 사업가가 받는 중압감에 대해서도 문외한이다. 지식인은 그 사업가가 공영라디오방송(NPR)보다 라디오토크쇼를 선호하고, '뉴욕 리뷰 오브 북스(The New York Review of Books)'보다 '리더스 다이제스트(Reader's Digest)'를 더 좋아한다는 사실 자체로 그 사람을 공감의 대상에서 제외시킨다. 게다가, 지식인들이 생각하기에, 그들 자신도 사업의 세계에 대해 알만큼은 안다. 지식인들인 우리도 찰스 디킨스의 소설들과 밀러의 '세일즈맨의 죽음(Death of a Salesman)'을 읽지 않았는가. 그 이상 뭘 더 바라는가?

▲ 이유는 불분명하지만 한국에서 인문학은 과학을 뛰어넘어 가장 뛰어난 성찰과 지혜를 주는 그 무엇으로 위치 지어져 있다. 세속인들은 대다수가 이제 인문학의 실용성을 의심하고, 전공으로 두는 것을 피하고 있는 것이 명백한 현실임에도, 공론장에서의 지식인 계급에 의한 인문학 예찬은 더욱 거세지고 있다. 특정 학문에 대해서 어떻게 이런 권력관계, 계급관계에 형성되어 있는지에 대해서도 아직 명확한 답은 나오지 않았다.

▲ 대학 교수들의 국정운영 능력이 다른 직업집단과 비교해서 우월하다는 어떤 믿을만한 이론은 없다. 하지만 대학 교수들은 특히 한국에서는 여전히 매 정권마다 위정자 후보로서 가장 각광을 받고 있다. 매일경제 2017년 7월 16일자 ''교수 장관님'들, 최종 성적표 잘 받을까'

마지막으로, 가장 형편없는 교사조차도 그들이 미워하는 연예인, 운동선수, 영업사원이 모두 갈망하는 것 하나를 가지고 있다. 바로 의무적으로 자리에 앉아있어야 하는 청중이다. 그 교사를 절대적으로 옳다고 생각하는 어리고 천진난만한 사람들로 가득 찬 청중 말이다. 이들을 대하다 보면 대학 교수들은 자연히 자신의 능력에 대해서 과대망상에 빠지게 된다.

대학 교수는 생계를 유지하기 위해 사람들을 가르치는데, 그렇게 가르침을 받는 사람들 중 대부분은 그 대학 교수를 똑똑하다고 평가한다. 그러하니 사회 전체를 가르치는 데 누가 더 나은 자격이 있겠는가?

운이 좋아서 또 그 대학 교수의 견해가 정책 결정자와 대중들에게 인정받았다고 하자. 설사 견해가 틀린 것으로 판명돼도 대학 교수는 별로 큰 대가를 치르지도 않는다. 계속 빗나간 종말론 예측들은 기독교 근본주의자 전도사들을 웃음거리로 만들었지만, 인구증가로 인한 대재앙을 종말론적으로 예측한 스탠포드 대학교의 폴 에를리히(Paul Ehrlich)는 오히려 맥아더 재단의 천재상(Genius Grant)을 받았다.

‘위대한 사회’ 정책(편집자주 : 1960년대 미국의 린든 B. 존슨(Lyndon B. Johnson) 대통령의 빈곤∙인종차별 근절 정책)을 제창했던 헛똑똑이 교수들은 본의 아니게 최하층 계급을 만들어 냈고, 그 정책의 부작용으로 인해 지난 수십 년간 수백만 명의 아이들이 아버지 없이 자랐다. 그런데도 그 헛똑똑이들은 여전히 대학의 교수로서 종신직을 유지했다. 일반인이 이런 무능한 짓을 한다면 해고당하거나 감옥에 가겠지만, 지식인은 단지 자기가 낸 책에 후기를 하나 추가해야 할 것 같다고 권고 받을 뿐이다.

이렇게 안전한 대비책 체계가 뒷받침해 주기에, 지식인들은 어떻게든 자신들의 응석받이 같은 지위를 보존하려 할 것이다. 이것이 다음 이론으로 연결된다.

6. “사회계급으로서의 이익” 이론 The "class interest" theory

경제학자 머레이 로스바드(Murray Rothbard)가 가장 좋아한 이론이다. 로스바드는 마르크스주의 비슷한 전술을 거꾸로 교수 집단에게 적용하는 것을 좋아했다. 그들이 즐기는 자기 고양적인 노블리스 오블리제를 빼고 나면, 교수들은 '사심 없는 교육자' 이미지와는 거리가 멀다. 대학 교수들은 정부의 지원을 받으려고 혈안이 된, 사회복지 국가의 대중 곁에서 같이 몸부림치는 특수 이익 집단과 별다를 바가 없다.

하지만 그들 특수 이익 집단보다도 논리 정연해보이므로 교수 집단은 자신들의 진짜 동기를 효과적으로 가릴 수 있고, 국가권력의 마음에 쏙 들 말을 해서 설득할 수 있다. 스스로 새로운 사제라고 소개하며, 자신들의 사회주의 종교가 국가의 존재에 대한 정당성을 줄 수 있다고 한다. 그 대신에 지식인들은 그 대가로서 국가권력의 프로파간다를 만들기 위한 공장 —공립학교와 대학교—에서의 종신고용직과 국가 계획 구성에 참여할 기회를 약속 받는다. 좌파주의가 국가권력에 대한 전문적인 아첨꾼 계급의 이데올로기라는 사실을 고려하면, 지식인이 왜 좌파 편향적인지 쉽게 이해할 수 있다.

마르크스적 이론에 의해 영향을 받은 모든 설명이 그렇듯, 이런 종류의 설명은 좀 지나칠 수 있다. 어떤 보수주의자도 반대 의견에 대해 무조건 반사적 적대감을 표출하고 인신공격을 해대는 마르크스주의자의 저급함을 따라가서는 안 된다. 그렇지만 일반적인 지식인들도 결국 똑같은 인간이기 때문에 그들 역시 다른 사람들처럼 사익을 위해 자기합리화를 하지 않을 거라고 생각할 이유는 없다.

확실한 건 지식인은 좌파적 정책을 지지함으로써 이익을 본다는 것이다. 좌파적 정책이 필연적으로 “정책전문가”를 위한, 즉 지식인 자신을 위한, 일거리를 창출하게 되니까 말이다.

숨은 이야기 More to the Story

이 주제(‘왜 대학은 좌파 세력에 의해 지배되고 있는가’)에 관해 관심을 보인 여러 이론가들이 결국 위와 같은 결론들을 내렸다. 위 이론들이 각각 어느 정도 설득력이 있다는 것은 분명하다. 그러나 이 이론들 모두 통합해 봐도 여전히 이야기 전부는 설명하지는 못한다. 이론 중 어느 것도 중도좌파 지식인의 관점의 특이한 측면 — 완강한 아집 — 을 포착하고 있지 못하기 때문이다. 상식과도 괴리됐을 뿐 아니라 상식을 무조건 경멸하고 비웃는 방식 말이다.

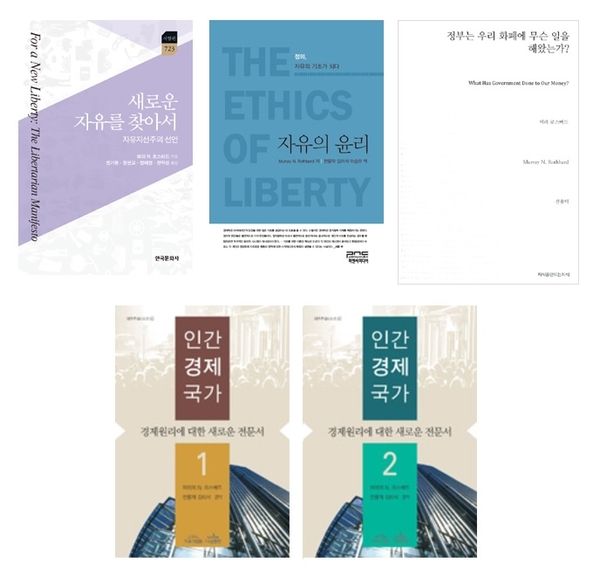

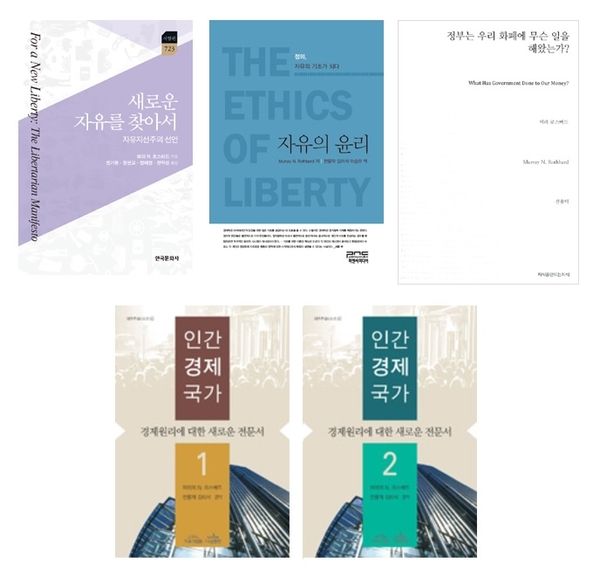

▲ 우파 입장에서 국가와 제도를 일체 부정하는 무정부주의적 자본주의자(anarchocapitalist)의 거두로 머레이 로스바드(Murray Rothbard)가 한국 사회에서도 재조명되고 있다. 이는 좌파가 권력화되고, 또 좌파적 가치관이 제도화 되는 문제에 대한 저항과 무관치 않아 보인다.

▲ 로스바드는 일반인들에게 그리 잘 알려진 학자는 아니지만 워낙 개성이 분명해 한국에도 비교적 저서가 여러권 출판됐다. 각각 ‘새로운 자유를 찾아서(For a New Liberty: The Libertariniasm Manifesto)’, 자유의 윤리(The Ethics of Liberty)‘, ‘정부는 우리 화폐에 무슨 일을 해왔는가(What Has Government Done to Our Money?)’, ‘인간 경제 국가(Man, economy, and state : a treatise on economic principles)’

“망상” 이론은 지식인들이 괴벽한 사람들이라고 예측하게 한다. 그러나 이 이론조차도 그들이 미친 사람들이라는 결론에 이르진 않는다. 예컨대 ‘처벌은 범죄를 막지 못한다,’ ‘사유재산 없이도 자유가 가능하다,’ ‘남성과 여성의 정신적 행동적 차이에 대한 생물학적 근거가 없다’ 등의 주장을 믿는 것을 어떤 광기라고 밖에는 달리 어찌 설명을 할 수 있겠는가?

물론 중도좌파를 포함한 다양한 지식인 중에서 저런 주장들을 믿지 않는 사람도 많다. 그러나 저런 주장들을 믿는 지식인도 놀랍도록 많다는 게 사실이다. 더 중요한 것은, 현대의 학계에서는 저런 주장들을 중요하게 간주하며, 심지어 더 기괴한 주장들도 '토론할 가치'가 있다고 여긴다.

예를 들어, 안드레아 드워킨(Andrea Dworkin)은 결혼을 강간에, 성관계를 여성 혐오에 대한 표출에 비교했다. 에릭 홉스봄(Eric Hobsbawm)은 소련 공산주의가 성공했다면 2천만 명의 학살도 가치가 있었을 거라고 말했다. 마틴 버낼(Martin Bernal)은 그리스 문명은 아프리카로부터 ‘훔친 것’이라고 말했다. 이처럼 극도로 터무니없는 주장들이 진지한 관심을 받는 반면, 상식과 전통은 들을 기회조차 없이 외면당하고 있다. 이유가 무엇일까?

수세기, 어쩌면 수천 년 동안 지적 세계가 전혀 이렇지 않았다는 사실을 생각하면 수수께끼는 깊어지기만 한다. 서양의 지식인 사이에서 한때 가장 영향력 있었던 관점들은, 심지어 오류가 있었을 때도, 도덕과 정치에 관한 문제에서 아주 현실적이고 상식적이었다. 중세기 동안 지식인의 삶을 지배한 아리스토텔레스의 철학이 바로 그 예이다.

물론 어떤 시기에도 항상 괴짜는 존재했다. 그러나 이 특유의 '아집,' 적어도 실질적 사안에 대해서 이론을 제시할 때 관찰되는 '아집'은 단연코 현대 시대의 현상이다. 이 현상이 표준적이 된 건 현대에서도 아주 최근이다. 구체적으로, 19세기 말, 20세기 초에 다윈, 마르크스, 니체, 프로이트와 같은 사상가들이 인간 본성 및 사회에 대한 기존 사상과 정면으로 충돌하기 시작하고부터라 볼 수 있다.

기민한 독자는 알아차렸겠지만, 적어도 필자가 설명한 바에 따르면 상식의 시대는 중세 믿음의 시대와 일치하는 반면, 아집의 시대를 이끈 위의 사상가들은 현대 무신론의 대표자들이다. 말하자면 계시록에서 말하는 네 기사(Four Horsemen, 편집자주 : 바이블에서 언급되는 네 기사로, 각각 질병(흰말), 전쟁(붉은 말), 기아(검은 말), 죽음(푸른 말)을 상징하고 있다.)의 일종이다.

필자는 우리의 수수께끼에 대한 정답이 바로 여기에 있다고 생각한다. 중세시기의 위대한 인물들이 자신의 임무가 세계에 대한 종교적인 관점을 수호하는 거라고 생각했다면, 필자는 바로 현대의 지식인들도 역시 자신의 임무에 대해서 마찬가지 생각을 하고 있다고 주장하고 싶다.

이 점에서 머레이 로스바드야말로, 그만의 다소 투박한 방식으로, 진실에 가장 가까이 다가갔다고 볼 수 있다.

현대시대의 교수단은 중세시대의 사제단으로 이해하는 것이 가장 정확하며 그들의 종교는 바로 좌파주의인 것이다.

< 출처 : 미디어워치 >